Reiner Heyse 6. April 2025 News

Sozialstaats-Radar 2025: Sozialstaat stärken? Ja bitte!

Große Mehrheiten für einen starken Sozialstaat, der auch mehr kosten darf. Klare Absage an Privatisierungen. Das Schweigekartell verhindert öffentliche Debatte.

Welchen Sozialstaat wollen die Menschen in Deutschland? Wie hoch sollen Rentenleistungen sein? Wie sollen Sozialleistungen finanziert werden? Zu diesen Fragen gibt es sehr eindeutige Willensbekundungen in der Bevölkerung. Eine repräsentative Umfrage unter 3.000 Personen über 18 Jahren brachte klare und teilweise überraschende Ergebnisse*. Die Überraschung liegt in der Deckungsgleichheit unseres RentenZukunft-Reformkonzepts mit dem Willen der Mehrheit in diesem Land.

Keine Überraschung ist, dass der Wille der Mehrheit von den politischen Verantwortlichen und den Hauptmedien völlig ignoriert und verschwiegen wird. Stattdessen wird das Gegenteil zum Regierungsprogramm. Die Vorstände der großen Interessenvertretungen von Gewerkschaften und Sozialverbänden ducken weg. Teilweise blockieren sie sogar klare Reformforderungen.

80 Prozent sind für eine verbindliche soziale Sicherung

… die staatlich organisiert ist. Lediglich 15 % wollen ein Mindestmaß bis gar keine verbindliche soziale Sicherung und setzen eher auf private Vorsorge.

Grafikquelle: SoRa 1/2025 – SozialstaatsRadar

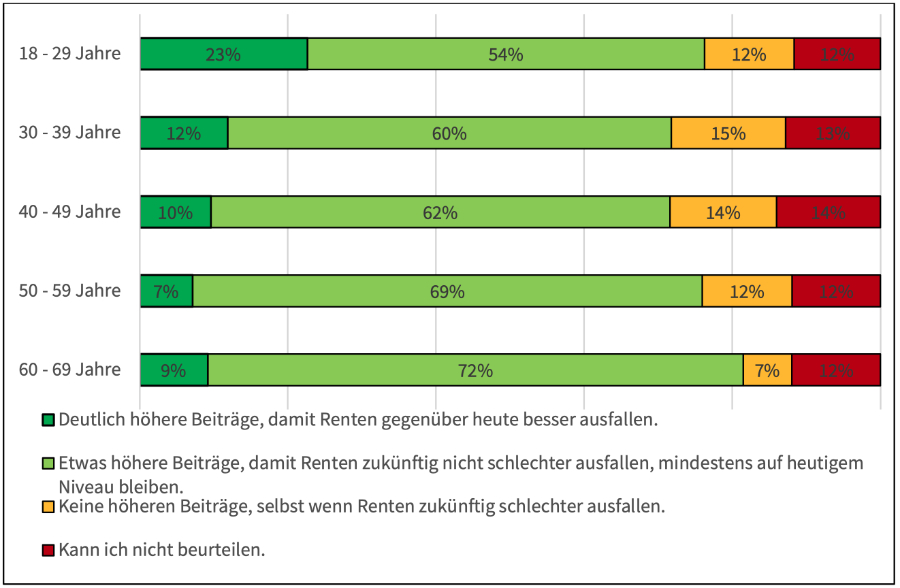

75 Prozent: Ja zu höheren Beiträgen für eine gute Absicherung

… das sagen vor allem junge Menschen. Befragt wurden sozialversichert Beschäftigte, inclusive Auszubildende. Diese klare Mehrheit bezieht sich sowohl auf die Renten-, die Kranken- und die Pflegeversicherung. Dass gerade junge Menschen bereit sind, höhere Beiträge für die Altersvorsorge auszugeben, wird durch zahlreiche Umfragen der letzten Jahre ständig bestätigt. Natürlich wird dafür eine sichere und höhere Rente erwartet.

Grafikquelle: SoRa 1/2025 – SozialstaatsRadar

75 Prozent sollen die Renten vom erzielten Lohneinkommen betragen

… sagt im Mittel die Bevölkerung. Oberhalb der Hälfte (des Medians) wird sogar ein höheres Niveau für angemessen gehalten. Gefragt wurde nach dem Nettorentenniveau zu dem im Arbeitsleben erzielten Nettolohn. Man spricht dann von der Nettoersatzrate. Die beträgt in Deutschland aktuell 56 Prozent ** (zum Vergleich: in Österreich 87 Prozent). Erstaunlich ist, dass auch bei der abgefragten Parteipräferenz der Befragten keine großen Unterschiede erkennbar sind.

Die Einführung einer echten Mindestrente von 1.327 Euro monatlich

… wurde für erforderlich gehalten. Auf die Frage, wie hoch die Mindestrente sein müsste, wurden zwar sehr unterschiedliche Beträge benannt. Der errechnete Durchschnitt traf dann aber nahezu auf den Euro genau die Armutsgefährdungsschwelle des Jahres 2023. Die Armutsgefährdungsschwelle wird jährlich durch destatis berechnet. Sie beträgt nach internationaler Konvention 60% der mittleren (Median-) Nettoeinkommen eines Landes. Die entsprechende Armutsschwelle 2023 betrug genau 1.320 Euro.

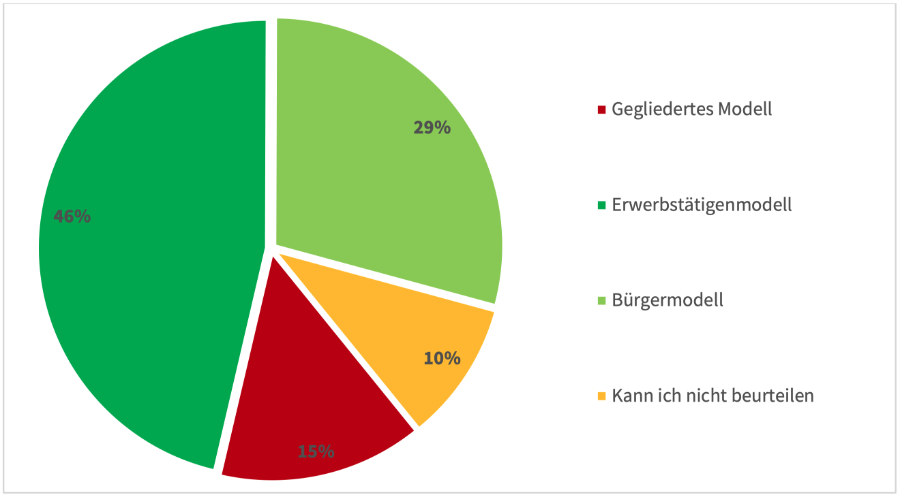

75 Prozent sind für eine Erwerbstätigen- bzw. Bürgerversicherung

…. sowohl in der Renten-, der Kranken- und der Pflegeversicherung. In der Erwerbstätigenversicherung wären auch Beamte, Selbständige und Politiker versichert. In der Bürgerversicherung würden zusätzlich Einkünfte aus Kapitalerträgen beitragspflichtig.

Zusätzlich äußerten Mehrheiten der Befragten sich für die Aufhebung bzw. Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen in den drei Versicherungszweigen. Damit soll ein solidarischer sozialer Ausgleich ermöglicht werden (starke Schultern tragen mehr als schwache Schultern).

Grafikquelle: SoRa 1/2025 – SozialstaatsRadar

Warum nur Warum?

… werden solche Umfragen mit starken Willensbekundungen der Betroffenen so gründlich verschwiegen? Die Ergebnisse stehen im krassen Gegensatz zu den in den dominanten Medien verbreiteten Behauptungen. Gerade die Antworten der jüngeren Befragten stellen die üblichen Klagen der Vertreter der „Jungen“ bzw. „besorgter“ Wissenschaftler auf den Kopf. In Talk-Shows ereifern sich Jungunternehmer und Jungpolitiker über die unerträglichen Belastungen der Jungen durch die Rentner und behaupten, von den Journalisten nicht hinterfragt, die umlagefinanzierte Rente wäre am Ende, es helfe nur noch Zukunftssicherung über Finanzanlagen.

Auf das „Warum?“ gibt es wohl nur eine plausible Antwort: Die Umsetzung des Mehrheitswillens in der Bevölkerung würde die Profitinteressen der großen Finanzkonzerne und Unternehmensverbände erheblich stören. Verschweigen und Vernebeln von Meinungen verhindert die Verständigung unter den Betroffenen. Eine gesellschaftsweite Diskussion über diese elementaren Fragen wird damit unterbunden. Demokratie sieht anders aus, siehe das Beispiel Schweiz (Gegen demokratiefeindliche Extremisten – von der Schweiz lernen!).

Gewerkschaftsmedien berichten zwar

… aber nur selektiv. Außer in den Gewerkschafts- und Sozialverbänden-Publikationen hat kein Presseorgan über die Ergebnisse des Sozialstaats-Radar berichtet. Dabei verkürzen die Gewerkschafts- und Sozialverbands-Artikel die Umfrageergebnisse. Die geforderten 75 Prozent Nettoersatzquote und die Mindestrente in Höhe von 1.327 Euro werden nicht einmal erwähnt.

Der Grund dürfte darin liegen, dass das von den Verbänden geforderte Rentenniveau von 50 bis 53 Prozent (vor Steuerabzug) meilenweit von den Mehrheitsforderungen entfernt liegen. Die Forderung nach Mindestrenten wird erst gar nicht erhoben, man begnügt sich mit einer leichten Erhöhung der Grundrente, die dann immer noch einiges unter der Armutsgefährdungsschwelle liegen würde.

Im Jahr 2016 stellte der DGB-Bundesvorstand seine rentenpolitischen Forderungen unter das

„Ziel: Politische Anschlussfähigkeit insbesondere bei den großen Parteien herstellen.“

Das ist eine Ausrichtung, die offensichtlich bis heute das Handeln der Gewerkschaftsvorstände dominiert. Wenn die Interessenvertretung der Mitglieder dem Willen der Parteizentralen untergeordnet wird, hat das fatale Auswirkungen. Mitglieder fühlen sich nicht mehr vertreten und treten aus, andere treten gar nicht erst ein.

Das Desaster dieser Art Vertretungspolitik zeigt sich auch im Folgenden: Nach der Bundestagswahl im Februar gibt es im Parlament nur noch eine Partei, die „Renten wie in Österreich“ im Wahlprogramm hatte: das ist die AfD. Das BSW mit dieser Forderung im Programm hat die 5%-Hürde bis jetzt nicht geschafft, die LINKE hat die vorher von ihr vertretene Forderung „vergessen“ (pflegt stattdessen die völlig unzureichende Forderung nach 53 Prozent Rentenniveau).

Die „Renten wie in Österreich“ entsprechen weitgehend den Forderungen der großen Mehrheit aus dem Sozialstaats-Radar 2025. Wer ernsthaft den Aufstieg der AfD verhindern will, muss mehr unternehmen, als „gegen Rechts“ zu demonstrieren. Der bzw. die muss endlich die Bedürfnisse der großen Mehrheit in der Bevölkerung ernst nehmen und sie zum politischen Programm machen. Das gilt vor allem für die Gewerkschaften und die Parteien, die es ernst mit der Demokratie meinen.

* SozialstaatsRadar 2025: Der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Arbeitnehmerkammer Bremen und die Arbeitskammer des Saarlandes haben eine umfangreiche Befragung in Auftrag gegeben. Diese wurde vom 25. November bis zum 10. Dezember 2024 vom uzbonn anhand einer systematischen Quotenstichprobe durchgeführt, die die Ansichten der Wohnbevölkerung in Deutschland im Alter ab 18 Jahren zuverlässig abbildet. Insgesamt wurden 3.000 Personen per Online-Interview befragt und so gewichtet, dass die Resultate die tatsächliche Verteilung – etwa nach Alter, Geschlecht oder Region – repräsentieren.

** Die Behauptung mit einer Fixierung des „Rentenniveaus vor Steuern“ auf 48 Prozent würde das Rentenniveau stabilisiert, ist falsch. Die ansteigende Besteuerung führt tatsächlich zu einer jährlich zunehmenden Verringerung des Nettorentenniveaus (Nettoersatzquote). Die Nettoersatzquote beträgt derzeit 56 Prozent, sie wird bei vollständiger Besteuerung der Renten um weitere 2 Prozentpunkte auf dann 54 Prozent gesenkt (siehe Artikel Rentenschwindsucht durch die nachgelagerte Besteuerung – der Zeitraum der vollständigen Rentenbesteuerung wurde aktuell von 2040 auf 2058 gestreckt, die Aussagen bleiben ansonsten uneingeschränkt richtig.)

(Reiner Heyse, 06.04.25)

Erstveröffentlicht auf „Seniorenaufstand“ v. 6.4. 2025

https://www.seniorenaufstand.de/sozialstaats-radar-2025-sozialstaat-staerken-ja-bitte-grosse-mehrheiten-fuer-einen-starken-sozialstaat/

Wir danken für das Publikationsrecht.