Vorbemerkung Peter Vlatten: Der Volksentscheid ist gescheitert. Es konnten nicht die geforderten 608.000-Ja-Stimmen erzielt werden. Nur 442.210 Berliner stimmten mit Ja, das sind nicht einmal 20 Prozent der Berliner Wahlberechtigten. Bei einer Wahlbeteiligung von 35,8 Prozent stimmten knapp 50,9 Prozent mit Ja , 47,7 Prozent mit Nein.

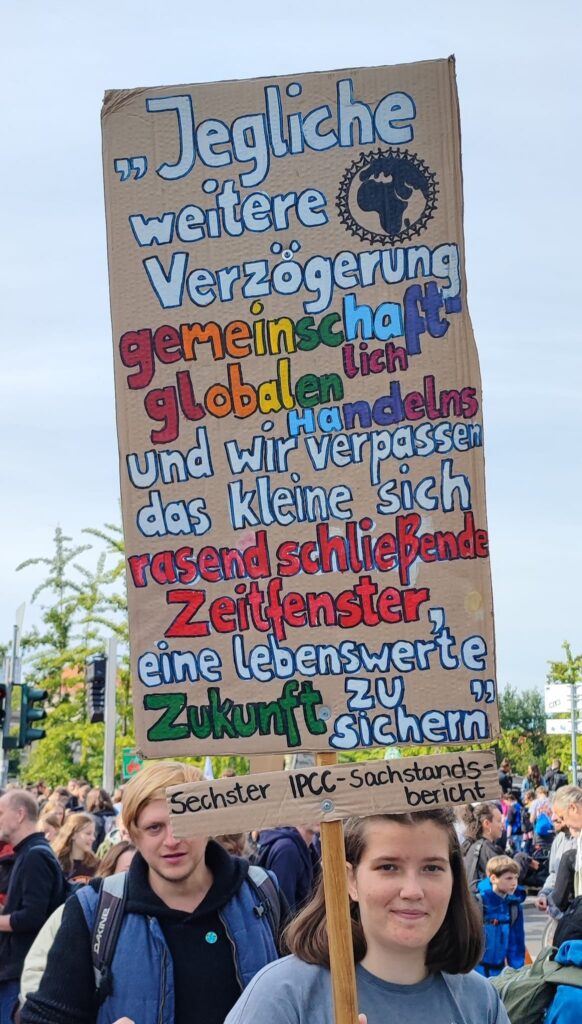

Kurz vorher ist der Neueste Weltklimaschutzbericht (IPPC) [1] Neuer Klimabericht des IPCC: Wie immer, nur schlimmer – taz.de erschienen. Die Botschaft: Statt zu sinken steigen die Emissionen weiter an. Die zu erwartenden weltweiten Umweltfolgen mit Stürmen, Dürren und Überflutungen sind verheerender als bisher angnommen. Die sozialen Folgen mit anschließenden Verteilungskämpfen, die die ganze Menschheit -dank ausreichender Ausstattung mit Waffen- in barbarische Konflikte verwickeln können, kaum vorstellbar. Trotzdem hat das Bündnis „Berlin Klimaneutral bis 2030“ nicht das erforderliche Quorum von 25 % der Wahlberechtigten erreicht. Eigentlich müsste aufgrund der aktuellen Erkenntnisse des Klimaberichts das Ziel sein : „die ganze Welt bis 2030 Klimaneutral“.

Die Begründungen vieler Aktivisten [2] Volksentscheid „Klimaneutral 2030“ scheitert, Luisa Neubauer erhebt Vorwürfe (berliner-zeitung.de) kratzen an der Oberfläche. Haben die Klimakleber geschadet? Waren die Wahlbedingungen zu schlecht? Will eine konservative Mehrheit keine Konsequenzen tragen? Sicher spielt das alles eine Rolle.

Oder ist vor allem auch das Konzept in wichtigen Punkten nicht überzeugend? Zu viele offene Fragen, dass die Maßnahmen wirklich greifen und sozial gerecht sind? Ist nicht zuviel „grüner Kapitalismus“ im Spiel? Das Streben nach nationaler grünerTechnologievorherrschaft ist ein Problem, nicht Lösung. Untergraben global eskalierende Konfrontation und Militarisierung nicht alle lokalen Bemühungen und den zwingend erforderlichen international gemeinsamen Kampf der Menschheit? In einem einzigen Land -wie der Ukraine – wird gerade mehr Munition in die Luft geblasen als in „West“ und „Ost“ überhaupt produziert werden kann.

Bei etlichen Menschen überwiegt die Skepsis nach den Erfahrungen mit dem Volksentscheid zur Enteignung der großen immobilienkonzerne. Es reicht nicht nach einem erfolgreichen Entscheid den Stab weiterzureichen, damit die Politik es dann richtet . Es kommt – wie wir in Frankreich und Italien sehen – auf den Kampf von unten an, jeder Zentimeter ökologischen Fortschritts muss dem Kapital abgerungen werden. Im Schulterschluss mit sozialen Bewegungen, mit der arbeitenden Bevölkerung, mit dem Kampf um eine friedliche Welt, die sich auf grenzenübergreifendes Handeln verständigen kann.

Wir veröffentlichen einen Beitrag von Yaak Pabst, der den Volksentscheid aus linkem Blickwinkel kritisch beleuchtet und knapp zwei Tage vor dem Entscheid in Marx21 erschienen ist. Der Beitrag ist gerade nach dem Scheitern des Entscheids wichtig. Unzweifelhaft muss der Kampf gegen die Klimakatastrophe forciert werden. Dazu gilt es , alle gesellschaftlichen Kräfte zusammenzuschliessen.

Berliner Volksentscheid „Klimaneutral 2030“ – Falsche Versprechungen

von Yaak Pabst

In Berlin verspricht der Volksentscheid »Berlin 2030 Klimaneutral« die Politik unter Druck zu setzen. Doch der Volksentscheid macht um entscheidende Stellschrauben für eine sozial- und klimagerechte Stadtentwicklung einen Bogen.

Berlin muss klimaneutral werden. Und zwar schnell. Nicht 2050, nicht 2045, sondern in sieben Jahren – 2030! Der Volksentscheid »Berlin 2030 Klimaneutral« verspricht, dabei zu helfen. Die Initiator:innen wollen »Verpflichtungen statt Ziele« und alles mit »Sozial gerechter Ausgleich«. Sie schreiben: »Alle Studien der letzten Jahre zeigen, dass sich ein bezahlbares Leben für alle, eine zukunftsfähige Wirtschaft und ehrgeiziger Klimaschutz hervorragend ergänzen.«

So weit die Versprechungen. Der Volksentscheid »Klimaneutral 2030« verändert das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz. Das ist ein wichtiger Unterschied zu anderen Volksentscheiden: Dies ist ein Gesetzesvolksentscheid. Das heißt, sollte es genügend »Ja«-Stimmen geben, treten die Änderungen direkt am nächsten Tag als Gesetz in Kraft.

Volksentscheid »Klimaneutral 2030« enttäuscht

Wer sich jedoch genauer mit den vorliegenden Änderungen am Gesetz beschäftigt, wird enttäuscht. Denn statt die Regierenden und Konzernen in Punkto Verkehrswende, Gebäudesanierung und Ausbau von Erneuerbaren Energien in Berlin unter Druck zu setzen, bleibt das Bündnis in den konkreten Änderungen an das Berliner Klimaschutzgesetz hinter den selbst gesteckten Zielen zurück. Viele Menschen die für »Ja« stimmen würden, wissen das gar nicht, weil sich kaum jemand den Gesetzestext durchliest.

Verschlechterungen zum Status Quo

Was wirklich schlecht ist: Im Paragraph 3 (Absatz 3) führt der Volksentscheid »Klimaneutral 2030« sogar zu einer Verschlechterungen des Status Quo. Dort fordert das Bündnis, dass aus dem Gesetz resultierende Mietmehrkosten den Mieter:innen durch das Land Berlin erstattet werden, anstatt diese Kosten den Vermieter:innen zuzuschreiben. Würde diese Änderung so durchkommen, wäre das eine Quersubventionierung für die großen Immobilienkonzerne, welche die Kosten für klimaenergetische Sanierungen, dann aus Steuergeldern bezahlt bekommen – und zwar bis 2050. Kurz: Aufwertung und Verdrängung auf Staatskosten. Aber es gibt noch mehr Tücken.

Leerstellen im Gesetzentwurf

An wichtigen konkreten Punkte wie beispielsweise beim Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs oder dem Ausbau der Erneuerbaren Energie soll am aktuellen Gesetz kaum etwas geändert werden. Das ist eine politische Schwäche, die dazu führt, dass die angestrebte Reduzierung der Gesamtsumme der CO2-Emmissionen bis zum Jahr 2025 um mindestens 70 Prozent nicht umsetzbar macht. Der richtigen Kritik an der Zögerlichkeit des Berliner Senats fehlt eine konkrete Entsprechung in den Forderungen, wie Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen wäre und wer die Kosten dafür zahlt. Stattdessen soll im zur Abstimmung stehenden Gesetzestext in der Passage »eine sichere, preisgünstige und klimaverträgliche Energieerzeugung und -versorgung mit Strom und Wärme im Land Berlin« das »preisgünstig« gestrichen werden.

Wo bleibt der Ausbau des ÖPNV’s?

Das ist leider nicht die einzige soziale und politische Leerstelle. Unverständlich ist, dass das Volksbegehren zum preisgünstigen und damit sozial gerechten Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs gar keine Änderungen an das aktuelle Gesetz formuliert hat. Das wäre aber bitter nötig. Im Sektor Verkehr sind die CO2-Emissionen in den vergangenen Jahren in Berlin wieder gestiegen: Rund 30 Prozent – das sind 5,6 Millionen Tonnen – der CO2-Emssionen werden durch den Verkehr verursacht. Zu den unverzichtbaren Maßnahmen zählen daher der Ausbau von Rad- und Fußverkehrsinfrastrukturen sowie ein massiver Ausbau des ÖPNV. Doch das Gesetz macht darum einen Bogen.

Kritik an der S-Bahn Privatisierung fehlt

Das ist fatal, denn in Berlin droht durch die Beschlüsse des rot-rot-grünen Senats die faktische Privatisierung der S-Bahn durch deren Ausschreibung. Die Grünen versprechen das Blaue vom Himmel: »Eine menschenfreundliche Mobilität« und einen »beispiellosen Ausbau des ÖPNV«. Ein fairer Wettbewerb würde Kosten sparen und effizienter sein. Doch das Gegenteil wird passieren. »Wettbewerb« und »Profitorientierung« sind die schlechteste Lösung für einen sicheren, kostengünstigen und klimafreundlichen Öffentlichen Nahverkehr. Die Erfahrungen mit Bahn-Privatisierungen in anderen Ländern wie beispielsweise in Großbritannien, Neuseeland oder Japan sind miserabel.

Der ÖPNV in Berlin ist eine Katastrophe

Schon jetzt ist der Öffentliche Nahverkehr in Berlin völlig unterfinanziert. Die Folge sind das S-Bahn-Chaos, schlechte Arbeitsbedingungen für die Kolleg:innen und teure Ticketpreise für die Nutzer:innen. Daran ändert der Volksentscheid nichts. Ein sozial gerechter Klimavolksentscheid hätte eine klare Absage an die unsoziale City-Maut, eine Zielvereinbarung für Fahrpreissenkungen und den Ausbau des ÖPNVs festgeschrieben.

»Elektromobilität« ist keine Lösung

Ebenso fehlt ein kritischer Blick auf die sogenannte »Elektromobilität«. Der Volksentscheid ändert an der Priorisierung von Elektrofahrzeugen im aktuellen Gesetzentwurf nichts. Dort heißt es: »Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur wird so fortgesetzt, dass er den Zuwachs an Elektrofahrzeugen in Berlin beschleunigt befördern kann.« Doch das Elektroauto dient nicht dem Klimaschutz, sondern dem Überleben der Autokonzerne.

Ausbau der Solaranlagen zu gering

Ebenso verwunderlich ist, dass das Klimavolksbegehren die Vorgabe des Senats akzeptiert, dass nur 25 Prozent der Berliner Energieproduktion durch Solarenergie getragen werden sollen. Dabei geht die Studie »Das Berliner Solarpotenzial« davon aus, dass bei entsprechendem Ausbau der Solaranlagen in Berlin fast 80 Prozent durch Solarenergie gedeckt werden könnte.

Wie aber soll das bewerkstelligt werden? Eigentlich bräuchte es ein massives staatliches Investitionsprogramm für den Ausbau einer klimafreundlichen Energieproduktion. Statt aber auf Vergesellschaftung zu setzen, sucht der Volksentscheid den Schulterschluss mit »grünen« Investor:innen (Lies hier den marx21-Artikel: Klimaschutz: Ist grünes Wachstum die Lösung?).

Grüner Kapitalismus per Volksentscheid?

Das oben beschriebene Potenzial ruft logischerweise Geschäftemacher:innen auf den Plan. Bau- und Solarkonzerne reiben sich schon die Hände. Paul Grunow ist Geschäftsführer der Trinity Solarbeteiligungen GmbH. Er erklärt gegen über dem RBB, warum er will, dass der Klima-Volksentscheid erfolgreich ist: »Wirtschaftsansiedlung in Grün muss einfach nur ein bisschen angepriesen werden und dafür ist der Volksentscheid genau die richtige Aktion«, sagt Grunow. »Man muss ein Motto vergeben, damit die Party steigt und das ist ‘Grün‘. Ich glaube an grünes Wachstum und hoffe, dass private Investoren investieren werden. Es soll Profit geben für grünes Wachstum.«

Der Volksentscheid hat zu diesen sogenannten grünen Konzernen keine klare Trennlinie gezogen. Im Gegenteil: Ein Großteil des Geldes für das Volksbegehren kommt von Stiftungen oder von Menschen aus dem Umfeld von Investor:innen, die im grünen Kapitalismus die Lösung der Klimakrise sehen. Der Volksentscheid sammelte ein Rekord-Budget von 1,2 Millionen Euro ein.

Richtige Initiative, falsche Umsetzung

Von diesen fragwürdigen Querverbindungen abgesehen, ist die politische Ausrichtung des Volksentscheid, konkrete Gesetzesänderungen durchzusetzen, richtig. Leider wurde eine Chance vertan, solche Änderungen auch konkret wirksam werden zu lassen.

Der Aufbau von klimaneutralen Städten ist nicht umsonst zu haben

Bis 2050 werden zwei Drittel der Menschen weltweit in Städten leben. Somit spielen Städte für den Klimaschutz eine entscheidende Rolle. Unabhängig vom Ausgang des Klimavolksentscheids wird es deswegen weiterhin wichtig sein, den Druck auf der Straße und in den Betrieben zu organisieren. Denn der Aufbau von klimaneutralen Städten ist nicht umsonst zu haben. Und die Regierenden und Konzerne weigern sich, den Preis dafür zu zahlen. So wie jeder Millimeter sozialen Fortschritts gegen Kapitalinteressen erkämpft werden muss, muss auch der Schutz von Natur und Klima gegen die Herrschenden errungen werden. Der Klimavolksentscheid in Berlin hilft dabei leider nicht.“

Wir danken Yaak Pabst für die Erlaubnis, seinen Beitrag zu publizieren, ursprünglich erschienen in Marx21, https://www.marx21.de/berliner-volksentscheid-klimaneutral-2030-falsche-versprechungen/

Yaak Pabst ist Politikwissenschaftler und Autor von »Marxismus und die Klimakrise: Wie kann der Planet gerettet werden?«