Deutschland liefert nicht nur -trotz der von Merz angekündigten Einschränkungen – weiterhin Waffen und militärische Komponenten nach Israel, sondern ist auch logistische Drehscheibe zur Versorgung der israelischen Armee mit Militärgütern aus den USA, ohne die das unverminderte Morden in Gaza nicht möglich wäre. Ein Report. (Peter Vlatten)

Im August verkündete die deutsche Bundesregierung einen temporären Lieferstopp von Rüstungsgütern nach Israel an. Er sollte gelten für Waffen, “die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können”. Dennoch werden bis heute weiterhin mutmaßliche Waffenteile nach Israel exportiert – über den Flughafen Köln/Bonn.

Yossi Bartal, 19 September 2025, The Diasporist

Das Flugzeug aus Memphis, Tennessee, landet, nachdem es über 7.500 Kilometer zurückgelegt hat, meist am frühen Abend am Flughafen Köln/Bonn. An Bord dieser FedEx-Frachtflüge, die mehrmals wöchentlich den Atlantik überqueren, befinden sich nicht nur Exporte mit Ziel Deutschland. Laut internen Dokumenten, die the Diasporist einsehen konnte, enthalten diese Sendungen Güter aus den Produktionsstandorten der F-35-Kampfjets; in den Frachtpapieren ist als Endziel die israelische Luftwaffenbasis Nevatim in der Negev-Wüste angegeben. Der Ankündigung von Bundeskanzler Merz im August zum Trotz, den Großteil der Waffenlieferungen an Israel einzufrieren, werden die Sendungen bis heute weiter abgefertigt.

Nevatim, in den frühen 1980er-Jahren östich der Stadt Be’er Scheva errichtet, gehört zu den wichtigsten Militärflugplätzen Israels und ist das Hauptquartier der israelischen F-35-Flotte. Seit 2023 dient Nevatim als einer der wichtigsten Ausgangsbasen für die zahlreichen tödlichen Luftangriffe auf den dicht besiedelten Gazastreifen – einschließlich der aktuellen Bombardements von Gaza-Stadt.

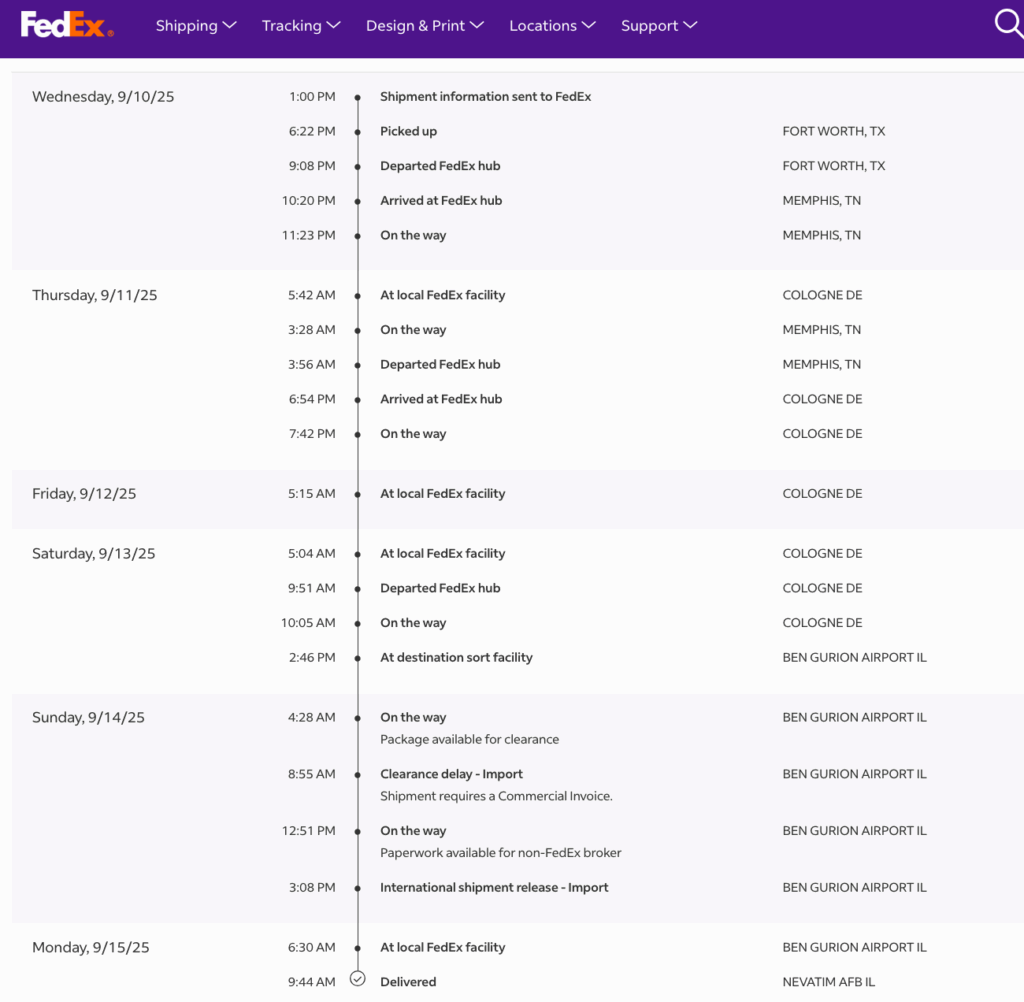

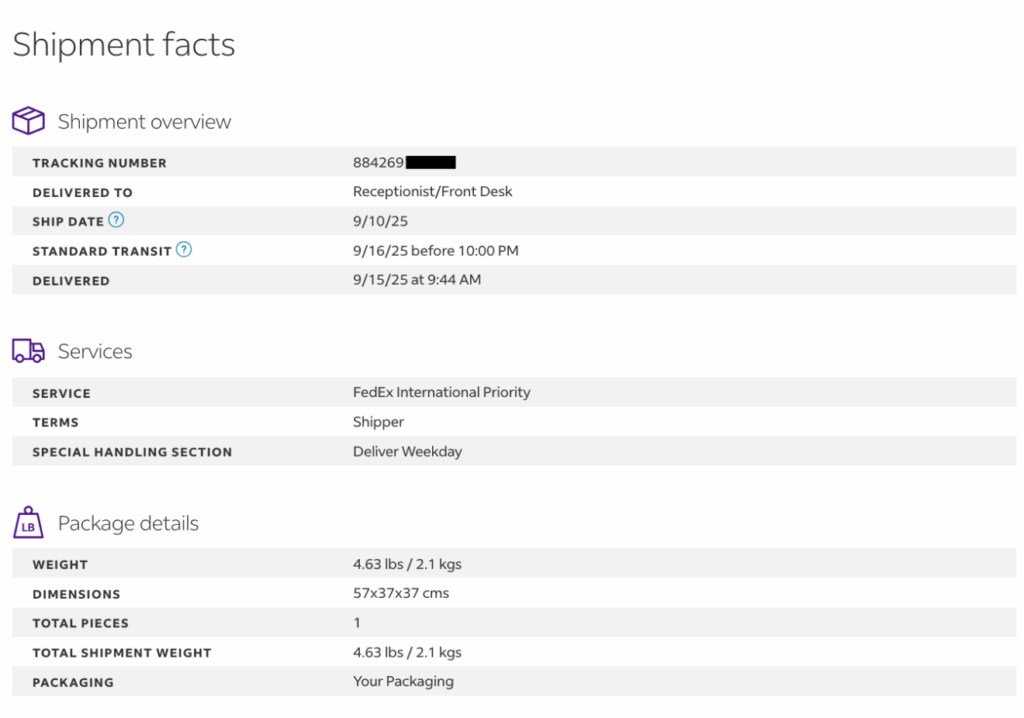

Laut Dokumenten, die der irischen Nachrichtenplattform The Ditch vorliegen und von the Diasporist mit Angaben auf der FedEx-Webseite abgeglichen wurden, gingen allein in der zweiten Septemberwoche 30 solcher Sendungen am Flughafen Köln/Bonn ein. Die Mehrheit der eingesehenen Sendungen stammten aus Fort Worth, Texas, ein zentraler Produktionsstandort des F-35; aber auch aus anderen Orten, an denen Lockheed Martin, einer der größten Rüstungshersteller der Vereinigten Staaten, Fabriken oder Lager betreibt. Manche Pakete wiegen weniger als ein Kilo, andere deutlich mehr. Ihr genauer Inhalt bleibt unklar – möglich sind Bauteile für das elektronische Kampfsystem, Schaltpulte zur Waffensteuerung oder Infrarotsensoren. Schließlich setzt sich der F-35, der jeweils bis zu 120 Millionen Dollar kostet, aus einer immensen Zahl einzelner Komponenten zusammen.

Diese Lieferungen gelangen von Memphis – Sitz eines der größten Frachtflughafens der USA und zugleich Unternehmenszentrale von FedEx – mit FedEx-Maschinen nach Deutschland. Seit 2010 nutzt der Kurier- und Logistikkonzern den Flughafen Köln/Bonn als zentrales Drehkreuz für Sendungen nach Mittel- und Osteuropa sowie nach Israel. In Köln wird die für den Militärstützpunkt bestimmte Fracht auf deutschem Boden ausgeladen und verbleibt dort mehrere Stunden – mitunter Tage oder sogar Wochen –, bevor sie erneut auf ein weiteres von FedEx betriebenes Flugzeug verladen wird. Dieses zweite Frachtflugzeug startet täglich am späten Vormittag Richtung Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv. Von dort geht es weiter zum endgültigen Ziel, der Luftwaffenbasis Nevatim.

International wurde über den Transit dieser Teile bereits berichtet. Schon im Oktober 2024 meldete The Ditch, dass FedEx-Flüge mit entsprechenden Lieferungen auf ihrem Weg nach Köln irischen Luftraum durchquert hätten – ohne die vorgeschriebene Genehmigung für den Transport von Kriegswaffen. Die belgischen Tageszeitungen De Morgen und Le Soir wiederum berichteten, wie einzelne dieser Sendungen, teilweise mit dem US-amerikanischen ITAR-Label (International Traffic in Arms Regulations) versehen, im Juni ohne nationale Genehmigung vom Flughafen Köln auf ein FedEx-Lager in Belgien verbracht und dort zwischengelagert worden seien. Dies passierte zu einem Zeitpunkt, als Israels Luftraum während des iranisch-israelischen Kriegs gesperrt war.

In deutschen Medien fanden diese Berichte keine Resonanz. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundesregierung, Israels engster Verbündeter innerhalb der EU, noch keine offizielle Position zur Einschränkung von Waffenexporten nach Israel bezogen. Im Gegenteil: In den vergangenen Jahren war Deutschland einer der wichtigsten Waffenlieferanten des Landes – nach den Vereinigten Staaten sogar der zweitgrößte.

Bis auf Weiteres

Am 8. August erklärte Bundeskanzler Merz, angesichts des „noch härteren militärischen Vorgehens der israelischen Armee“, dass die Bundesregierung „bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können”, genehmigen werde. Nach einem weiteren israelischen Angriff auf ein Krankenhaus Ende August, bei dem zahlreiche Journalisten getötet wurden, erklärte Merz, er sehe sich in seiner Entscheidung „dass Israel aus Deutschland keine Waffen bekommt, die im Gazastreifen (…) eingesetzt werden können, mehr als nur bestätigt.“

Dennoch belegen von The Ditch ausgewertete und von the Diasporist teilweise bestätigte FedEx-Trackingdaten, dass seit dem 8. August bis zu 302 Sendungen aus den USA, die für den Luftwaffenstützpunkt Nevatim bestimmt waren, im Flughafen Köln/Bonn abgefertigt wurden. Auch in dieser Woche passierten solche Sendungen, die vermutlich F-35 Ersatzteile enthalten, auf die Israel für seine aktuelle Militärkampagne im Gazastreifen angewiesen wäre, ungehindert deutsches Territorium.

Ihr Einsatz im Gazastreifen ist nahezu sicher. Es lässt sich nicht exakt beziffern, wie viele der Luftschläge im Gazastreifen – die zusammengenommen zehntausende palästinensische Zivilisten sowie, laut einem Bericht der New York Times vom Mai 2025, auch mehrere israelische Geiseln töteten – mit F-35-Kampfjets durchgeführt wurden. Doch bestätigte ein Artikel auf YNET, der meistgelesenen Nachrichten-Website Israels, bereits im vergangenen Jahr, dass F-35 seit Oktober 2023 an Hunderten dieser Luftschläge direkt beteiligt waren. Auf Anfrage von the Diasporist wollte ein Sprecher der israelischen Armee den aktuellen Einsatz der Jets im Gazastreifen nicht kommentieren. Nach Angaben der israelischen Luftwaffe waren F-35 jedoch am jüngsten Angriff auf die katarische Hauptstadt beteiligt – ein Angriff, den Außenminister Johann Wadephul als inakzeptabel kritisierte.

Erst am 16. September erklärte die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begehe – und dass Staaten verpflichtet seien, die Lieferung von Waffen zu verhindern, die dort eingesetzt werden könnten. Vor dem Internationalen Gerichtshof ist weiterhin ein Verfahren gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord anhängig – auch aufgrund solcher Waffenlieferungen. Doch Nachfragen von the Diasporist bei verschiedenen staatlichen Stellen offenbaren ein Geflecht aus Zuständigkeitslücken und Verantwortungsverschiebungen, das den ungehinderten Weiterfluss von Waffenteilen nach Israel über deutsches Territorium ermöglicht.

Staatliche Duckmäuser

In Deutschland sind Zollbeamte für die Überprüfung von Waren verantwortlich, die in das Land ein- oder aus dem Land ausgeführt werden. So bestätigt die Generalzolldirektion in Bonn gegenüber the Diasporist, dass Sendungen von Kurierunternehmen in der Regel beim Zoll angemeldet werden – auch dann, wenn sie sich lediglich im Transit von einem Nicht-EU-Staat in einen anderen befinden. Dabei muss die Warenbeschreibung „so genau angegeben sein, dass die Ware leicht und eindeutig identifiziert werden kann”. Den Behörden sollte somit bekannt sein, was sich in den Paketen befindet und ob es sich um militärische Teile handelt. Gleichzeitig betonte die Generalzolldirektion jedoch, dass Zollbeamte Waren zwar nach geltendem Unionsrecht und nationalen Rechtsvorschriften anhalten können, die weitergehende Zuständigkeit für „die Erteilung von Genehmigungen im Bereich von Rüstungsgütern und Waffen“ aber beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und seiner nachgeordneten Behörde, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), liege.

Als the Diasporist eine Anfrage zu diesen Sendungen an das BAFA stellte, machte die Behörde deutlich, dass die „bloße Durchfuhr von Rüstungsgütern […] keinen exportkontrollrechtlichen Genehmigungspflichten unterliegt“, solange es sich nicht um „Kriegswaffen nach dem deutschen Kriegswaffenkontrollgesetz“ handelt.

Es mag überraschen, dass nach deutschem Recht zwischen kompletten Waffensystemen und deren Komponenten unterschieden wird – selbst dann, wenn diese Komponenten für den Einsatz des Gesamtsystems unverzichtbar sind. Das bedeutet: Während die Durchfuhr einsatzbereiter Kriegswaffen – etwa Pistolen, ein ganzer Panzer oder Kampfjet sowie Sprengstoff – die Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeriums erfordert, unterliegen deren Ersatzteile deutlich weniger Kontrollen.

Im Fall des von Merz angekündigten Waffenlieferstopps nach Israel sind dennoch auch „sonstige Rüstungsgüter“ eingeschlossen – also zum Beispiel Panzermotoren oder Ersatzteile für F-35-Kampfjets. Deshalb richtete the Diasporist eine Anfrage an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das Ministerium bestätigte, dass die Bundesregierung sehr wohl über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte – sowohl für Kriegswaffen als auch für sonstige Rüstungsgüter – „im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation“ entscheidet. Dieser Grundsatz gelte, so betonte das Ministerium, „auch für die Erteilung von Genehmigungen für die Durchfuhr von Rüstungsgütern durch das Bundesgebiet“. Mit anderen Worten: Die Bundesregierung kann bestimmen, welche Teile deutsches Territorium passieren dürfen.

In derselben Mitteilung erklärte das Ministerium jedoch, dass die Durchfuhr sonstiger Rüstungsgüter – im Unterschied zu kompletten Waffensystemen – „überwiegend nicht genehmigungspflichtig“ sei. Zwar behält das Ministerium die Autorität darüber, welche Güter durch Deutschland transportiert werden dürfen, verlangt jedoch von Unternehmen, die diese Teile versenden, nicht, dass sie dafür zunächst eine Genehmigung einholen. Dies führt zu einer fehlenden Handlungsmacht, die administrativ leicht behoben werden könnte – denn das Ministerium könnte laut Außenwirtschaftsgesetz Handlungspflichten anordnen, „um eine Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu verhüten”. Solche Beschränkungen können insbesondere für Handel mit „Waffen, Munition und sonstige[n] Rüstungsgüter[n]” angeordnet werden, so das Gesetz.

Anders gesagt: Die Bundesregierung ist befugt, die Durchfuhr solcher Waffen per Anordnung zu stoppen, und ist dabei weder auf parlamentarische Gesetzgebung noch auf Europarecht angewiesen. Dennoch, so zeigt sich, werden die Transporte fortgesetzt – trotz Merz’ Aussage, dass keine Waffen aus Deutschland, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten, nach Israel geliefert werden sollen.

Als the Diasporist beim Bundeskanzleramt nachfragte, ob die Bundesregierung trotz der fehlenden Genehmigungspflicht die Durchfuhr von Waffenteilen nach Israel stoppen wolle, blieb die Frage unbeantwortet. Stattdessen wurde an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie verwiesen. Auch eine weitere Anfrage an das Wirtschaftsministerium blieb bis zur Veröffentlichung dieses Artikels unbeantwortet.

Völkerrechtsscheu

Als Vertragsstaat der Genozidkonvention und des Römischen Statuts ist Deutschland rechtlich verpflichtet, Völkermord zu verhindern. Diese Verpflichtung wird zudem durch die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes verstärkt, das als Reaktion auf die Verbrechen des Holocaust die Unantastbarkeit der Menschenwürde zum obersten Prinzip erhebt und unverletzliche und unveräußerliche Menschenrechte als Grundlage des Friedens in der Welt betrachtet. Trotz dieses rechtlichen Auftrags und der eigenen verspäteten Erkenntnis, dass Waffenlieferungen an einen Staat, dem Völkermord vorgeworfen wird, gestoppt werden sollten, scheut Deutschland davor zurück, solche Maßnahmen vollständig umzusetzen.

In den letzten Wochen kam es zu teils hitzigen Auseinandersetzungen zwischen Journalisten und Regierungsvertretern über die Frage, ob bereits vor der Ankündigung von Merz am 8. August genehmigte Lieferungen weiterhin durchgeführt werden dürfen. Der Journalist Tilo Jung warf zwei Regierungssprechern vor, „Fake News“ zu verbreiten, da sie behaupteten, die Bundesregierung würde keine weiteren Waffen an Israel liefern. Tatsächlich berichtete der israelische öffentlich-rechtliche Fernsehsender Kan, dass am 25. August ein Transportflugzeug, das häufig vom israelischen Militär genutzt wird, vom Flughafen Köln/Bonn nach Israel geflogen sei.

Der stellvertretende Regierungssprecher behauptete hingegen zu den bereits erteilten Genehmigungen, die Bundesregierung könne vieles, aber nicht „Zeit und Raum verschieben“. Entgegen der Behauptung des Regierungssprechers verletzt der Widerruf von Genehmigungen – ein alltäglicher Verwaltungsakt – keinerlei Naturgesetze.Wie Susanne Weipert vom Bündnis „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“ in einem Interview mit the Diasporist bestätigt, können Genehmigungen grundsätzlich widerrufen werden. Die Bundesregierung verfügt zudem über weitere Instrumente. Als Saudi-Arabien bei seinem Krieg gegen Jemen massive Völkerrechtsverletzungen vorgeworfen wurden, „fand die Bundesregierung 2018 einen Weg, bereits genehmigte Lieferungen mittels einer sogenannten Ruhensanordnung zu stoppen“, so Weipert. Diese Anordnung wurde auch mehrmals verlängert. Angesichts der aktuellen Lage im Gazastreifen und des jüngsten UN-Kommisionsberichts, der Israels Handlungen als Völkermord einstuft, sei „die Regierung rechtlich verpflichtet, den Export von Rüstungsgütern unverzüglich zu stoppen, die zu diesen Verbrechen beitragen könnten“.

Die Verantwortung von Unternehmen

Nicht nur Staaten, sondern auch Unternehmen tragen Verantwortung, Genoziden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit keinen Vorschub zu leisten. Wie in einem Bericht der UN-Sonderberichterstatterin für die seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete von Juni dieses Jahres hervorgehoben wird, besteht die Verantwortung von Unternehmen für Verstöße gegen das Völkerrecht „unabhängig von der Verantwortung der Staaten und ungeachtet dessen, welche Maßnahmen Staaten ergreifen oder nicht ergreifen, um sicherzustellen, dass sie Menschenrechte respektieren“.

FedEx ist als globales Logistikunternehmen von diesen Verpflichtungen nicht ausgenommen, unabhängig von den rechtlichen Rahmenbedingungen in den Ländern, in denen es tätig ist. Tatsächlich verpflichtet sich FedEx in seinem Verhaltenskodex „zum Schutz der Menschenrechte in unseren Geschäftsabläufen“. Die Global Human Rights Policy des Unternehmens erklärt sogar, dass es bestrebt ist, „ethische Führung und unternehmerische Verantwortung durch die weltweite Förderung der Menschenrechte zu verkörpern“. Als Bezugspunkt wird dabei die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen genannt.

Auf die Fragen von the Diasporist zu Lieferungen an die israelische Luftwaffe und deren Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex sowie den globalen Richtlinien des Unternehmens antwortete FedEx lediglich, dass das Unternehmen „sich verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Versand von Waren in unserem Netzwerk einzuhalten. Es ist grundsätzlich unsere Richtlinie, keine Einzelheiten zu Kundensendungen preiszugeben“. Von Menschenrechten ist hier keine Rede.

Die Zustellung läuft

Nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung dieses Artikels, am Abend des 18. September, landete der Flug FDX4 aus Memphis in Köln mit zwei kleinen Paketen an Bord – eines aus Florida, das andere aus Oklahoma –, die jeweils weniger als ein Kilo wiegen. Als endgültiges Ziel ist der Luftwaffenstützpunkt Nevatim angegeben. Wann genau sie den Ben-Gurion-Flughafen erreichen sollen, ist noch unbekannt. Doch die Tatsache, dass sie nun auf deutschem Boden liegen, stellt eine klare Bewährungsprobe dar: Wenn Berlins Bekenntnis zum Völkerrecht mehr ist als bloße Rhetorik, werden diese Sendungen Köln nicht an Bord der nächsten Maschine verlassen.

Yossi Bartal ist freiberuflicher Journalist in Berlin.

Der Beitrag wurde publiziert am 19 September 2025 in The Diasporist, Wir danken für das Publikationsrecht.

Titelbild: Luftbild des Flughafens Köln/Bonn adaptiert aus Wikimedia Commons.