Beiträge von ›1918 unvollendet‹, der ›Schnellen Kulturellen Eingreiftruppe(S.K.E.T. / Theater X)‹ und ›Rheinmetall entwaffnen‹.

Samstag 9. Nov. 2024 | Einlass 19 Uhr Beginn 20 Uhr

Kiezraum Dragonerarreal | Mehringdamm

(hinter dem Finanzamt),10963 Berlin-Kreuzberg

Veranstalter: Koordination 1918 unvollendet

INFORMATIONSVERANSTALTUNG

Was hat die Revolution von 1918 mit uns zu tun?

Deutschland erlebte im November 1918 eine Revolution. Nach vier Jahren Krieg, nach Hungerwintern, in denen viele Menschen an Auszehrung, Kälte und Krankheiten gestorben waren, und nach 2 Millionen eigenen Kriegstoten,stürzte die Revolution das verhasste kaiserliche Militärregime; seine Majestät flüchtete nach Holland.

Warum hatte es so lange gedauert, und was war zur Verhinderung des Krieges unternommen worden? Und wie konnte sich der in der jungen Republik halten, bis er im nationalsozialistischen Gewand bis zum Exzess neu erblühen konnte?

Heute heisst die staatsoffizielle Parole wieder: „Freie Fahrt für Militarismus und Rüstung“, nun in der Verkleidung der Verteidigung der Werte von Freiheit und Demokratie, die nur dürftig die Profitgier verschleiern.

Über diese Fragen wollen wir am Jahrestag der Revolution, dem 9. November, reden und diskutieren. Dazu gibt es Beiträge von

›1918unvollendet‹, der ›S.K.E.T. (Theater X)‹ und ›Rheinmetall

entwaffnen‹, die die Diskussion einleiten sollen.

- rheinmetallentwaffnen.noblogs.org

- www.theater-x.com/sket

- 1918unvollendet.de

weitere Infos online:

- S.K.E.T.

8. 0. Kultur

Medien in Europa: Auf Linie mit Privatisierung

Der öffentliche Rundfunk in Europa lässt zu wünschen übrig, doch die rechten Angriffe auf ihn machen alles noch schlimmer

Von Raul Zelik

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht fast überall in Europa unter Druck. In der Schweiz, die eine eigene Hörfunk- und Fernsehsparte für jede der vier Landessprachen unterhält, startete 2014 auf Initiative des wirtschaftsnahen Liberalen Instituts die sogenannte No-Billag-Initiative. Mit einer Volksabstimmung sollte erreicht werden, die (von der Firma Billag eingetriebenen) Rundfunkgebühren in Höhe von damals etwa 400 Franken pro Person und Jahr abzuschaffen. Unterstützt wurde das Anliegen nur von einer einzigen Partei – der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei des Milliardärs Christoph Blocher. Pikanterweise kontrolliert Blocher als Medienunternehmer über Anteile an der Zeitungshaus AG selbst etwa 30 Regionalblätter in der Schweiz. Eine breite gesellschaftliche Gegenkampagne sorgte dafür, dass die No-Billag-Initiative Anfang 2018 bei einer Abstimmung von mehr als 70 Prozent der Wähler*innen abgelehnt wurde. Allerdings wurden die Rundfunkgebühren seitdem mehrfach gesenkt, was die Finanzierung der Sender erschwert.

In Großbritannien, wo der rechte Milliardär Robert Murdoch mit seinem Medienimperium seit Jahrzehnten massiven Einfluss auf die Politik nimmt – und zuletzt unter anderem für den Brexit, die bedingungslose Unterstützung Israels und weniger Klimaschutz warb –, stellen die öffentlichen Sender um die BBC eine gewichtige Gegenstimme zum Chor der Konzernmedien dar. Auch hier wirkt die Rechte eifrig darauf hin, die Medienlandschaft endgültig zu privatisieren. So froren die damals noch regierenden Tories 2022 die Rundfunkgebühren ein und kündigten an, die öffentliche Finanzierung perspektivisch ganz abschaffen zu wollen. Der Wahlsieg der sozialdemokratischen Labour Party dieses Jahr hat an der Situation nichts Grundlegendes verändert. Die neue Regierung von Keir Starmer hat bislang nur eine Fortführung der Gebührenfinanzierung bis 2027 zugesagt. Im Augenblick zahlen die Brit*innen 169 Pfund, etwa 200 Euro, pro Jahr für den Rundfunk, wofür sie allerdings auch den qualitativ hochwertigsten Nachrichtenkanal der Welt bekommen. Auch unter den Konservativen sind längst nicht alle von der Idee überzeugt, dass man dieses Instrument aus der Hand geben dürfe. So äußerte die ehemalige konservative Regierungschefin Liz Truss die Sorge, die internationale Öffentlichkeit werde sich bei einer Schwächung von BBC World stärker russischen und chinesischen Quellen zuwenden. Im geopolitischen Konflikt ist die BBC eine relevante Größe.

In Frankreich wirbt die extreme Rechte damit, die öffentlichen Sender nach einem Wahlsieg ganz aufzulösen.

Was Frankreich angeht, wurde die regierungsunabhängige Finanzierung des öffentlichen Rundfunks bereits 2022 von der liberalen Regierung unter Emmanuel Macron gestrichen. Mit der Abschaffung einer sogenannten »Wohnsteuer« verschwand auch die Rundfunkgebühr, weshalb die öffentlichen Sender nun vorübergehend aus Einnahmen der staatlichen Mehrwertsteuer finanziert werden. Journalist*innen kritisieren, dass dies der Regierung die politische Kontrolle über die Medien erleichtern könnte. Wie ein längerfristiges Finanzierungsmodell aussehen könnte, ist völlig unklar. Die extreme Rechte versprach in den letzten Wahlkämpfen regelmäßig, die Staatssender ganz aufzulösen. »Die Privatisierung des öffentlichen Rundfunks bedeutet eine Ersparnis in Höhe von drei Milliarden Euro«, verkündete Sébastien Chenu, Sprecher des rechtsextremen Rassemblement National, in diesem Sinne im letzten Wahlkampf.

Die postfaschistische Regierungschefin Italiens Giorgia Meloni wiederum scheint sich seit ihrer Regierungsübernahme 2022 darauf konzentrieren zu wollen, die kritische Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen zu beschneiden. Italien gehörte zu den ersten Ländern Europas, in denen private Fernsehsender die politische Landschaft revolutionierten. Baumagnat Silvio Berlusconi, der seinen politischen Aufstieg ab Ende der 1970er Jahre nicht zuletzt der rechten Geheimorganisation P2 verdankte, baute in den 1980er Jahren ein eigenes Medienimperium auf, das er als eigenen Kommunikationskanal nutzen konnte. Gleichzeitig auch von Industrie- und Sicherheitsapparaten unterstützt, konnte nicht mehr allzu viel schiefgehen: Berlusconi blieb für Jahrzehnte die zentrale politische Figur Italiens.

Ähnliche Artikel

- / Johannes Reinhardt Rundfunkbeitrag: Kritikwürdiges gibt es genug Einige Gedanken zum Streit um den Rundfunkbeitrag

- / Interview: Sebastian Bähr »Das erinnert eher an Business-Konzepte von Konzernen« Die Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger zu den Reformplänen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

- / Holger Elias Insider-Kritik an Wagenknecht-Partei Unmittelbar nach Thüringer Landesparteitag verlässt ein Aktiver unter Protest den Landesvorstand

Als Regierungschef sorgte er in den 2000er Jahren zudem dafür, der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz die Mittel zu kürzen. Besonders der dritte TV-Kanal RAI 3, der seit seiner Gründung als politisch progressiv gilt, steht schon seit Langem unter Druck. Ministerpräsidentin Meloni, die von Berlusconi 2008 erstmals zur Ministerin gekürt wurde, hat an diese Politik angeknüpft. Einen Eklat gab es zum »Tag der Befreiung vom Faschismus« am 25. April, als Meloni dafür sorgte, dass der Schriftsteller Antonio Scurati aus einem bereits angekündigten Programm wieder ausgeladen wurde. Die Gewerkschaft der RAI-Journalist*innen rief zu einem fünftägigen Streik auf und erklärte: »Die Kontrolle der Informationsinhalte durch die RAI-Führung wird täglich erdrückender.«

In Polen wiederum versucht die Regierung des EU-freundlichen Liberalen Donald Tusk, die Staatsmedien auf Linie zu bringen. Ende 2023 setzte die Regierung erst eine neue Leitung ein und löste den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann ganz auf. Erklärt wurde das damit, dass die staatlichen Medien unter der rechten PiS-Regierung zu reinen Propagandaorganen geworden seien. »Öffentlich-rechtliche Medien, wie wir sie momentan haben, verdienen keine Finanzierung aus der Tasche der Steuerzahler«, erklärte der Ministerpräsident damals. Nach der Zerschlagung der alten Strukturen besetzten PiS-Abgeordnete den staatlichen Sender für einige Wochen. Mittlerweile jedoch sind neu gegründete Kanäle auf Sendung. In einer Hinsicht allerdings ist die Kontinuität gewahrt: Auch die neuen Staatsmedien werben für den Ausbau der westlichen Militärhilfe für die Ukraine.

Ganz offenkundig werden die öffentlichen Rundfunkanstalten von der europäischen Rechten vor allem deshalb attackiert, weil sie sich bei allen Demokratiedefiziten am Ende doch als deutlich pluraler erweisen als private Konzernmedien, bei denen ein kleiner Kreis von Eigentümer*innen den politischen Zugriff hat. Umgekehrt ist es aber auch ein Irrtum zu glauben, dass öffentlich-rechtliche Medien an sich schon eine Verteidigung demokratischer Werte gewährleisten. Ganz ähnlich wie die Justiz kann auch der öffentliche Rundfunk auf Linie gebracht werden, wie man zurzeit vor allem in außenpolitischen Fragen täglich erfährt.

Erstveröffentlicht im nd v. 26/27.10. 2024

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1186299.oeffentliche-rundfunksender-medien-in-europa-auf-linie-mit-privatisierung.html?sstr=Zelik

Wir danken für das Publikationsrecht.

Eine Erinnerung, die Gegenwart und der dritte Oktober 2024

Ein Interview mit Helma Fries. Seit 1981 ist Helma in der Berliner Compagnie tätig, deren Mitbegründerin sie auch ist. Hier spielte sie in allen Produktionen, ist zusammen mit Elke Schuster künstlerische Leiterin und darüber hinaus verantwortlich für die Stücktexte wie für die Print-Grafik. 2009 erhielt die Berliner Compagnie den nationalen Aachener Friedenspreis.

Helma über sich selber:

Es ist etwas verwirrend,

aber im Grunde ganz einfach: Auf der Bühne und im Film spiele ich Männerrollen (als Gerhard bzw. H.G. Fries); im Alltag jedoch - und laut Amtsgericht Schöneberg ganz offiziell - bin ich

Frau Helma Fries

Inhaltsverzeichnis

Vorwort:

Wie sind wir auf die Idee gekommen, Helma Fries zu einem Gespräch einzuladen.?

Im Zuge der Vorbereitungen der Friedensdemo am 03. Oktober 2024 erhielt die Initiative „1918unvollendete Revolution“ eine E-Mail von Helma Fries, in der sie uns auf Ihr Plakat aus dem Jahre 1981 aufmerksam machte. Zufälligerweise fand ich unter den vielen Teilnehmern der Friedensdemo das Plakat, ohne zu wissen, dass es Helma war.

Auf Ihrer Mail hin, antwortete ich und frug Helma, ob sie für uns etwas über die Plakataktion schreiben würde. Darauf hin war Ihre Antwort, schreiben weniger, jedoch wäre sie für ein Interview bereit. Daraufhin entschieden wir uns zu einem spontanen Theaterbesuch mit anschließendem Interview.

Hier das Interview:

Das Interview führte Benedikt Hopmann und die Aufnahme sowie Bearbeitung erledigte Ingo Müller. Das Interview wurde am 06. Oktober durchgeführt.

ab 0:56 – Scholz war mal aktiv in der Friedensbewegung, hier ein Beispiel:

ab 0:06 geht Helma kurz auf die Anzahl der Stützpunkte der USA und Russland ein

ab 6:45 geht er kurz auf die Rede von Gerhard Eppler, Rede zum Gedenktag am 75. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion ein.

ab 7:45 geht er auf die Rede Putin im Bundestag ein wo er bejubelt wurde, 2007 auf der Münchener Konferenz genau das Gegenteil.

ab 8:37 Thematik Verhandlungen 2022 Russland – Ukraine

ab 9:47 wird auf die Protokolle der Kuba-Kriese eingegangen

ab 23:50 wird über Daniel Ellsberg gesprochen

ab 30:57 liest Helma das letzte Zitat von Daniel Ellsberg auf dem Plakat vor:

„Die US-amerikanische Regierung ist zu einem Nuklearkrieg entschlossen. Um sich Rohstoffe und Weltmärkte zu sichern, ist sie – nach den großen Verlusten der USA im Vietnamkrieg – nunmehr bereit, kleine, sog. taktische Atomwaffen ( z.B. die Neutronenbombe) gegen Befreiungsbewegungen und Länder der Dritten Welt einzusetzen, die selber keine Atomwaffen besitzen. Da anzunehmen ist, dass jene Länder mit der UdSSR verbündet sind, soll diese von einem Gegenschlag mit ihren eigenen taktischen Atomwaffen abgeschreckt werden: durch die in Europa aufgestellten Pershing II und Cruise Misseles.

Sollte sich die UdSSR davon nicht abschrecken lassen, der USA in einem Land der Dritten Welt atomar zu antworten, würde sie durch die von Westeuropa aus gestarteten Mittelstreckenraketen so hart angeschlagen, dass sie – unterhalb der Selbstmordoption eines Angriffs mit Interkontinentalwaffen auf die USA – nur noch zu einem Gegenschlag auf Westeuropa fähig ist. Der Nuklearkrieg bliebe auf Europa begrenzt; die UdSSR wäre schwer verwundet, Europa eine verseuchte Wüste mit Millionen Toten, die USA aber blieben verschont.

Die USA weisen Europa die Funktion eines Puffers zu, der verhindern soll, dass ein begrenzter Atomkrieg in der Dritten Welt zu einem für die USA selbst tödlichen, globalen Nuklearkrieg eskaliert.“

Daniel Ellsberg, vormaliger Präsidentenberater und Atomkriegsexperte des US-Verteidigungsministerium, in einer Rede an der TU Berlin am 29.6.81

Kleine Bildergalerie

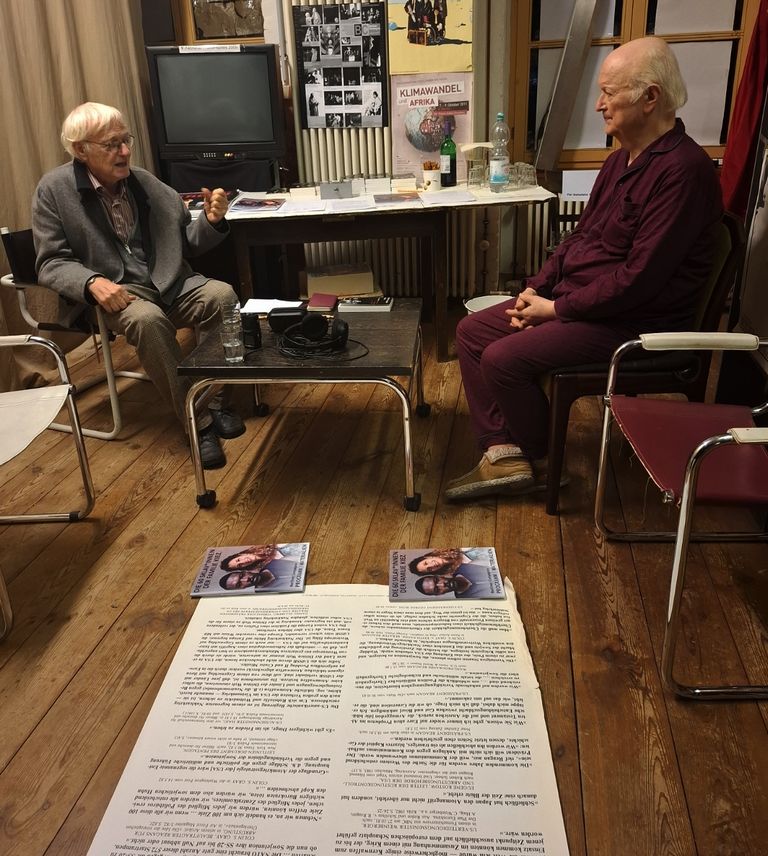

Foto: Ingo Müller, Benedikt Hopmann und Helma Fries im Gespräch, 06.10.2024

Das Plakat und der Text zu den einzelnen Zitate

Foto: Ingo Müller