Ort : Regenbogenkino, Lausitzer Strasse 22, Berlin-Kreuzberg

Zeit : 19.30 Uhr am 4. September 2025

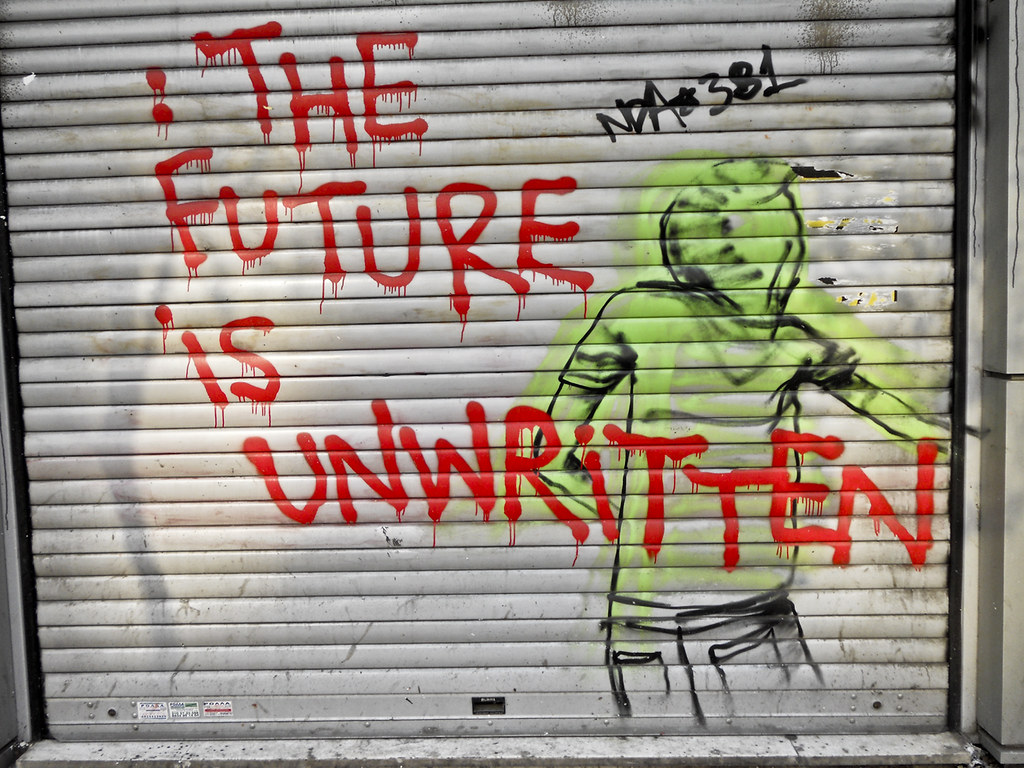

Bild: flickr

Wir zeigen den Dokumentarfilm „Wir haben keine Angst vor Ruinen !“ des französisch-griechischen Regisseurs Yannis Youlountas aus dem Jahre 2024. *

Achim Rollhäuser*, der Exarcheia seit Jahrzehnten gut kennt, liefert Kontext und wird sowohl von den aktuellen Kämpfen in Exarcheia wie über den Stand der Migrationsabwehr und andere politische Themen in Griechenland berichten.

Der Film beschäftigt sich mit den Angriffen der neoliberalen griechischen Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis (Nea Dimokratia) auf antiautoritäre Strukturen im Athener Stadtteil Exarcheia während der Jahre 2019 – 2024. Mitsotakis hatte beim Antritt seiner Regierung 2019 vollmundig versprochen, in dem als Hochburg der autonomen Szene geltenden Stadtteil binnen eines Monats „aufzuräumen“. Bis heute hat das glücklicherweise nicht funktioniert.

Im Gegenteil : Der Film zeigt eindrucksvoll und ergreifend, auf welch hohem intellektuellen und praktischen Niveau die anarchistischen Selbstverwaltungsstrukturen in Exarcheia agieren, um den permanenten Angriffen des griechischen Staates wirkungsvoll zu begegnen. Der Film erschöpft sich hierin jedoch nicht, sondern zeigt weitere Politikfelder auch in anderen Teilen des Landes auf, in denen sich Anarchist*innen engagieren.

In dem Film kommen zahlreiche Aktivist*innen zu Wort, von denen wir eine Menge darüber lernen können, wie praktische Politik im Alltagsleben – jenseits der „großen“ Politik – aussehen muss, um wirkungsvoll im Interesse der Nachbarschaft zu intervenieren.

Der Film ist in griechischer Sprache mit deutschen Untertiteln.

Der Eintritt ist frei – eine kleine Spende wird erbeten.

*Veranstalter*: Bündnis Griechenlandsolidarität Berlin, SoliOli und Regenbogenfabrik.

Unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Link zur Ankündigung im Internet: https://griechenlandsoli.com/2025/07/30/exarcheia-das-gallische-dorf-in-athen-film-und-diskussion/ <https://griechenlandsoli.com/2025/07/30/exarcheia-das-gallische-dorf-in-athen-film-und-diskussion/>

9. 1. International – Europa

Mehr Verteidigung, weniger Soziales in den Niederlanden. Vorbild für Deutschland?

Die Partei von NATO-Generalsekretär Mark Rutte startet in den Wahlkampf und will harte Einschnitte im sozialen Bereich durchsetzen.

Von Stefan Schleim

Der Autor thematisiert den radikalen Sozialabbau, der jetzt den Niederländer:innen droht und entwirft dabei ein Szenario, das demnächst auch bei uns in Deutschland bevorstehen kann. Die Nussnießer und die Opfer werden die gleichen sein. (Jochen Gester)

Bild: Die niederländische konservative Partei VVD hat mit Parteichefin Dilan Yeşilgöz ihr Wahlprogramm vorgelegt, das starke Kürzungen im Sozialbereich vorsieht. Neoliberalismus und Kettensägen lassen grüßen. Bild: VVD

Beim NATO-Gipfel vor rund einem Monat in den Niederlanden merkte man dem früheren Ministerpräsidenten Mark Rutte an, dass ihm sein Amt als Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses gefällt. Es fiel ihm leicht, Donald Trump zu umgarnen. Mister President durfte dann sogar in einem Flügel des Palasts Huis ten Bosch übernachten, also im Domizil der Königsfamilie höchstpersönlich. Normalerweise werden Staatsgäste im Amsterdamer Stadtpalast einquartiert.

Rutte hatte schon vor der Einigung der NATO-Länder auf höhere Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur angekündigt, dass das auf Kosten des Sozialstaats gehen würde. Wo früher noch 2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt das Ziel waren, ging es plötzlich um 3,5 plus 1,5 Prozent. Bei den 1,5 Prozent für – wohl zumindest militärisch relevante – Infrastruktur ist die Ausgestaltung noch nicht ganz klar.

Den endgültigen Beschluss bezeichnete Rutte in der dazugehörigen Pressekonferenz als „große Verpflichtung für unsere Sicherheit“. Die NATO sei jetzt ein „stärkeres, ehrlicheres und tödlicheres Bündnis“, ergänzte er. Und Trump nutzte die Steilvorlage für unbescheidenes Selbstlob: „Niemand hat das für möglich gehalten, doch ich habe das durchgesetzt.“

Hoffen wir, dass Rutte sich hier nicht nur über eine Scheinsicherheit freut: Denn der Ausbau des Sozialstaats, der jetzt weiter rückgängig gemacht werden soll, war nach dem Zweiten Weltkrieg immerhin als Maßnahme gegen die Radikalisierung der Bevölkerung gedacht. Und an Radikalisierung herrscht heute wohl kaum ein Mangel.

Opfert man hier nicht die konkrete Gefahr aus dem Inneren der Demokratie für die abstrakte Bedrohung eines äußeren Feinds? Schließlich haben die Finanzkrise und danach die Coronapandemie zwar die Reicheren reicher gemacht, doch die Ärmeren in immer größere Bedrängnis gebracht. Vom Inflationsschock, den hohen Lebenserhaltungskosten haben sich noch längst nicht alle erholt. Das gilt für Deutschland ebenso wie für die Niederlande.

Auf in den Wahlkampf!

Während man in der Bundesrepublik im Februar Scholz ab- und Merz ins Kanzleramt gewählt hat, wechselt man in den Niederlanden gerade in den Wahlkampfmodus. Zur Erinnerung: Auch hier gibt es vorgezogene Neuwahlen, nachdem Geert Wilders das regierende Viererbündnis am 3. Juni platzen ließ.

Angeblich war ihm die Asylpolitik nicht hart genug, obwohl sich die Parteien an ihren Koalitionsvertrag hielten. Vielleicht war gerade das das Problem, dass eine rechtskonservative Regierung die Migrationspolitik tatsächlich entschärfen würde – und Wilders und seine Partij voor de Vrijheid (PVV) damit ihr Wahlkampfthema Nummer 1 zu verlieren drohten?

Ruttes rechtsliberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) hat unter Führung seiner Nachfolgerin, Dilan Yeşilgöz, jetzt als erste ihr Wahlprogramm vorgelegt: „Stärker aus dem Sturm“ will man kommen, so der Titel des 81-seitigen Dokuments. Punkt 1: Radikaler wirtschaftlicher Aufschwung. Punkt 2: Arbeit muss sich mehr lohnen. Punkt 3: Die größte Investition aller Zeiten in Sicherheit. Punkt 4: Mehr Ordnung für ein freies und sicheres Land. Punkt 5: Ein stärkeres Land durch einen schlankeren Staat. Neoliberalismus und Kettensägen lassen grüßen.

Zur Gegenfinanzierung dieser Pläne will man das Rentenalter erhöhen, das heute schon bei 67 Jahren liegt und bis 2030 weiter steigen wird. Schnellstudierenden will man einen Bonus auszahlen, wodurch man vielleicht weitere Kürzungen an den Hochschulen rechtfertigen kann? Das Gesetz für bezahlbare Mieten soll abgeschafft werden und Eltern krimineller Jugendlicher Geldstrafen erhalten.

Die Selbstbeteiligung in der Krankenversicherung soll wieder höher werden, während man passenderweise das Streikrecht im öffentlichen Verkehr und dem Gesundheitssystem einschränken will. Der Flugverkehr soll ausgedehnt werden. Und um das alles ja nicht zu stören, will man Autobahnblockaden unter Strafe stellen.

Kurzum, das Land soll für die Wirtschaft attraktiver werden. Das Nachsehen haben diejenigen, die heute schon soziale und finanzielle Probleme haben. Besonders frappierend: Jugendkriminalität kommt in Problemfamilien häufiger vor. Was wird passieren, wenn man deren Probleme noch vergrößert? Aber so funktioniert rechte Wahlpolitik: Dann hat man bei den nächsten Wahlen wieder ein besseres Argument, noch härter gegen Kriminalität vorzugehen.

Aussichten

Man hat noch drei Monate bis zu den Parlamentswahlen am 29. Oktober. Und jetzt sind viele sowieso erst einmal im Urlaub. Die anderen Parteien müssen aber schnell nachziehen.

Wer das Land danach regieren wird, steht in den Sternen. Koalitionsverhandlungen sind oft zäh und können sich schon einmal über ein Jahr hinziehen. Bis dahin bleibt die heutige Minderheitsregierung unter dem parteilosen Dick Schoof, den Wilders in einer besonderen Doppelrolle als Teil der Regierung und Oppositionsführer vor sich her getrieben hatte, geschäftsführend im Amt.

Bis zur Bildung einer neuen Regierung werden Themen, die das Parlament für kontrovers erklärt, nicht behandelt. So löst man keine Probleme, sondern zieht sie in die Länge.

Laut aktuellen Schätzungen würde Wilders PVV leicht verlieren, von 23,5 auf 18,6 bis 21,5 Prozent. Nach dem Zusammenschluss der Grünen und Arbeiterpartei (GL/PvdA) unter Führung des bekannten Europapolitikers Frans Timmermans steht dieses Linksbündnis momentan auf Platz 2, mit einer leichten Verbesserung bei 16,4 bis 18,1 Prozent. Dann käme, ebenfalls mit leichter Verbesserung, die VVD unter Yeşilgöz. Sie hat die Ambition, die erste Frau im Amt des niederländischen Ministerpräsidenten zu werden.

Von ihrem Wahldebakel erholt, folgen danach die Christdemokraten (CDA) mit 12,0 bis 14,0 Prozent. Danach die Bürgerlich-Liberalen (D66) mit 6,2 bis 7,3 Prozent der Stimmen, je nach Befragung. Da es in den Niederlanden keine Wahlhürde gibt, folgen danach gut zehn Parteien mit jeweils 1 bis 4 Prozent der Stimmen. Auch das erschwert die Regierungsbildung.

Die Wählerinnen und Wähler werden sich entscheiden müssen: Weiter den Sozialstaat zurechtstutzen, für das Versprechen wirtschaftlichen Aufschwungs und äußerer Sicherheit? Unter den Abgehängten lässt sich dann vielleicht weiter der Hass gegen Zugewanderte schüren: „Die nehmen uns alles weg!“ Doch auch in den Niederlanden gibt es einen immer größeren Fachkräftemangel aufgrund der im Durchschnitt immer älter werdenden Gesellschaft.

Oder wird man doch eine Richtung einschlagen, die den Zusammenhalt der Menschen und das Soziale in den Mittelpunkt stellt statt Wirtschaft und Aufrüstung?

Ähnliche Vermögensverteilung

Die Parallelen mit Deutschland – und übrigens auch mit den gemeinsamen Nachbarn Frankreich und Großbritannien – sind deutlich. Man scheint die stärkeren Schultern, die aus den letzten Krisen immer stärker kamen, eher zu entlasten, als die neuen Lasten stärker mittragen zu lassen.

Doch immerhin gibt es in den Niederlanden eine Vermögenssteuer, während man sie in Deutschland Mitte der 1990er aussetzte und die meisten Parteien sie tabuisieren: Über einem Freibetrag von zurzeit 57.000 Euro (für Singles) bezahlt man 36 Prozent auf den daraus erzielten Gewinn. Jedenfalls dann, wenn man keinen kreativen Weg zur Steuervermeidung gefunden hat, wie der reichste Niederländer, die Erbin der Heineken-Brauerei. Die Multimilliardärin soll dank Briefkastenfirmen in Luxemburg und auf einer britischen Insel so gut wie keine Steuern zahlen.

Letztlich stehen alle Länder mit einem noch mehr oder weniger intakten Sozialstaat und alternder Gesellschaft am Scheideweg: Die Krisen haben immer mehr Gemeinschaftsvermögen in private Hände gebracht und so immer mehr Superreiche erzeugt. Wer ein zweistelliges Millionenvermögen oder mehr besitzt, verdient daraus schon bei einer Rendite von 5 Prozent mehr, als er sinnvoll ausgeben kann.

Und was macht man mit seinem Übergewinn? Man investiert ihn in noch mehr Kredite und Sachwerte für noch mehr zukünftigen Gewinn. Bei der nächsten Krise, die früher oder später kommen wird, kauft man wieder günstig ein und vergrößert so die Schere zwischen Arm und Reich immer schneller. Demgegenüber stehen größere Massen, die ein Proletarierleben von der Hand in den Mund leben und die ein kaputtes Auto oder eine defekte Waschmaschine schon vor große Probleme stellt.

Eine funktionierende Demokratie muss hier vermitteln. Doch auch in Deutschland signalisieren führende Politiker härtere Zeiten, siehe etwa Merzens Äußerungen über die Work-Life-Balance oder die Ankündigung der Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die Menschen müssten länger arbeiten. Man ergänze: Natürlich sind nur diejenigen gemeint, die nicht schon vom Privatvermögen allein leben können, sondern ihr Geld noch selbst verdienen müssen.

Höherer Druck

Das Beispiel der Niederlande verdeutlicht, wie der Druck auf sowohl die Empfänger von Sozialleistungen als auch die arbeitende Bevölkerung – viele sind beides – weiter zunehmen wird. Jetzt kommt noch das Argument der hohen Verteidigungsausgaben hinzu.

Dasselbe zeichnet sich in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern ab. Der ARD-Kommentator Hans-Joachim Vieweger fand Wirtschaftsministerin Reiches Vorstoß nur logisch: „Wir müssen länger arbeiten. … Das mag unpopulär klingen. Doch in Sachen Arbeitszeit müssen wir uns endlich ehrlich machen.“

Alles nur eine Frage der Ehrlichkeit also? Warum fügt man nicht ehrlicherweise hinzu, dass von der Gesellschaftsordnung und ihren Krisen vor allem das Kapitel profitiert, also die Besitzenden:

- Die höheren Verteidigungsausgaben führen zu höheren Dividendenausschüttungen der Rüstungsunternehmen. Die Gewinne landen bei den Eigentümern, während die Gemeinschaft der Steuerzahler die Kosten trägt.

- Die Gesellschaft altert, weil die Menschen seit den späten 1960ern weniger Kinder aufgezogen haben. Deshalb müssen immer weniger Arbeitnehmer die Zahlungen für immer mehr Rentner aufbringen. Großverdiener, Selbstständige, Beamte, Abgeordnete und Superreiche zahlen in der Regel erst gar nicht in die gesetzlichen Sicherungssysteme ein – und bekommen trotzdem oft bessere Leistungen.

- Das Problem betrifft nicht nur den Arbeitsmarkt insgesamt und die Finanzierung der Renten, sondern insbesondere die Gesundheitsversorgung und Pflege. Hier wird der Druck stark zunehmen und dementsprechend der Zugang für viele schwerer werden. Die genannten privilegierten Gruppen kochen auch hier ihr eigenes Süppchen, tragen nicht oder weniger zum sozialen System bei – und bekommen trotzdem oft bessere Leistungen.

- Mit feministischen Argumenten wurde und wird speziell auf Frauen der Druck erhöht, mehr außerhalb der Familie zu arbeiten. Das nutzt den Unternehmen. Da die Familienpartner aber üblicherweise nicht weniger arbeiten, wird die Kindeserziehung schwerer. Das erklärt vielleicht einen Teil der Verschlechterung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen – und verstetigt die niedrige Geburtenrate.

- Da die restlichen Babyboomer schon in den nächsten Jahren in Rente gehen, ist dieser Drops gelutscht. Selbst ein „Geburtenwunder“ würde das Problem innerhalb der nächsten 20 Jahre nicht lösen.

- Auch ein „Migrationswunder“ wird ausbleiben: Erstens konkurrieren Länder um Fachkräfte und hinkt Deutschland hier weit hinterher. Zweitens ist das politische Klima zurzeit eher migrationsfeindlich. Diejenigen, die trotzdem kommen, werden tendenziell in Randbereichen Fuß fassen, was strukturelle Probleme verstärkt; man denke an „Brennpunktschulen“ mit hohem Ausländeranteil. Die resultierenden negativen Schlagzeilen werden wiederum den politischen Druck gegen Migration erhöhen. Integration ist aber keine Einbahnstraße. In strukturstärkeren Gegenden hat man diese Probleme nicht oder in geringerem Ausmaß.

- Der Klimawandel lässt die Wahrscheinlichkeit für Extremwetterereignisse steigen. Öffentliche Ressourcen werden vermehrt zur Bekämpfung von Bränden und Überflutungen eingesetzt werden müssen. Das wird den Druck bei „normalen“ Notfällen erhöhen. Während im Prinzip alle von den Hilfssystemen profitieren, trägt die Gemeinschaft der Steuerzahler die Kosten.

- Laut wissenschaftlichem Konsens spielen klimaschädliche Emissionen hierfür die entscheidende Rolle. Während man die Kosten der Gemeinschaft aufbürdet, privatisiert man die Gewinne. So funktioniert ungezähmte, kapitalistische Profitmaximierung.

- Insgesamt wird ein kleiner werdender Teil der arbeitenden Bevölkerung die Schuldenlast für die genannten und viele weitere Beispiele tragen müssen – und dafür unterm Strich weniger zurückbekommen.

Was heißt „ehrlich machen“?

Wenn wir uns „ehrlich machen“, hieß es, müssten die Menschen mehr arbeiten. Doch schon jetzt ist der Druck auf die arbeitende Bevölkerung hoch, ebenso wie der Krankenstand. Für weniger Leistung mehr tun zu müssen, wird die Menschen gerade nicht motivieren, sondern noch häufiger ausbrennen lassen.

Man redet über Ehrlichkeit, erwähnt aber mit keinem Wort die Notwendigkeit eines ehrlichen und gerechten Steuersystems. Wie bezeichnend, dass diese Diskussion oft als „Neiddebatte“ im Keim erstickt wird. Es ist aber nur ehrlich und gerecht, wenn diejenigen, die stärker von der bestehenden Gesellschaftsordnung profitieren und mehr dazu beitragen können, genau das auch tun.

Die Cum-Ex-Skandale haben das Gegenteil gezeigt: Anstatt diejenigen zu stützen, die ihr Privateigentum schützen, haben einige Superreiche sich nie gezahlte Steuern von der Gemeinschaft „zurückerstatten“ lassen. Während sie Steuervermeidung als Sport betreiben, während Straßen, Schienen, Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder und vieles mehr verfällt, erwarten sie für die nächste Krise wieder die Rettung ihrer privatisierten Kredite und Sachwerte.

Die heutige Rede von der abstrakten äußeren Gefahr sollte uns nicht davon ablenken, dass der soziale Frieden in Zukunft wesentlich von der Gerechtigkeit des Steuersystems abhängen wird. Bis auf Weiteres stellen die Staatsbürgerinnen und Bürger hierfür an der Wahlurne die Weichen.

Stephan Schleim ist studierter Philosoph und promovierter Kognitionswissenschaftler. Seit 2009 ist er an der Universität Groningen in den Niederlanden tätig, zurzeit als Assoziierter Professor für Theorie und Geschichte der Psychologie. Sein Schwerpunkt liegt in der Erforschung von Wissenschaftsproduktion und –kommunikation. Schleim ist Autor mehrerer Bücher zu Neurowissenschaften, Psychologie und Philosophie.

Erstveröffentlicht im Overton Magazin v. 30.7. 2025

Wir danken für das Publikationsrecht.

Nach vier Jahren: Besetzte Fabrik in Florenz von Räumung bedroht

Alle verbliebenen Arbeitsverträge des Fabrikkollektivs ex-GKN gekündigt

Von Anton Benz

Bild: workers.coop

Ausgerechnet zum vierten Jahrestag der Werksbesetzung eines ehemaligen Automobilzulieferers spitzt sich die Lage für das Fabrikkollektiv ex-GKN dramatisch zu: Denn Ende Juni beschloss ein Finanzgericht die Räumung der Fabrik, wie Cedric Büchling, Teil eines Unterstützungsnetzwerks, »nd« berichtet. Vorausgegangen war diesem Schritt die Kündigung der etwa 120 verbliebenen Arbeitsverträge. Es war die dritte Kündigungswelle – und die erste, die vor Gericht bestand.

Genau vier Jahre liegt der erste Versuch zurück, die Belegschaft loszuwerden: Am 9. Juli 2021 wurde allen GKN-Angestellten in Campi Bisenzio über Nacht per Mail gekündigt. Das schon Jahre zuvor gegründete »Fabrikkollektiv«, ein Zusammenschluss der Arbeiter*innen, ging erfolgreich gerichtlich vor und versammelte alle Beschäftigten zu einer permanenten Betriebsversammlung an dem Produktionsstandort, die bis heute anhält. Doch mit der Räumungsanordnung ist deren Fortgang so ungewiss wie nie. Dabei deutet vieles darauf hin, dass es dem Eigentümer des Geländes nicht um die Neuansiedlung eines weiteren Unternehmens geht – sondern lediglich um Immobilienspekulation.

Hoffnung für das Fabrikkollektiv birgt ein Gesetz der toskanischen Landesregierung vom Dezember 2024, das genau solchen Spekulanten entgegenwirken soll: Es ermöglicht die Gründung von Industriekonsortien in öffentlicher Hand, die die Reindustrialisierung stillgelegter Produktionsstätten fördern sollen, insbesondere durch die Unterstützung von Arbeitergenossenschaften.

Dieses Gesetz könne die Rechtsgrundlage bieten für das Vorhaben des Fabrikkollektivs, in Campi Bisenzio als Genossenschaft Lastenräder und Solarpanele zu produzieren. Mit diesem Plan haben sich die Arbeiter*innen viel Unterstützung in der Region und ganz Europa eingebracht. Vielen dient das Projekt als Vorbild für die Konversion der fossilen Autoindustrie, auch in Deutschland. Im kleinen Maßstab läuft die Herstellung von Rädern bereits, eine Genossenschaft ex-GKN for Future mit Anteilszusagen in Höhe von über einer Millionen Euro steht in den Startlöchern und die italienische Genossenschaftsbank Banca Etica hat ein »Reindustrialisierungskonzept« für finanziell tragfähig befunden.

Ende vergangener Woche hat die dritte Gemeinde der Region beschlossen, dem Industriekonsortium der Region Florenz beizutreten, das die ehemalige GKN-Fabrik übernehmen und anschließend an die Genossenschaft des Fabrikkollektivs übertragen könnte. Mitte Juli soll mit der Stadt Florenz die vierte und letzte Gemeinde der Region über ihren Beitritt zu diesem rechtlichen Zusammenschluss entscheiden. Für August ist dann die erste Gesellschafterversammlung des Konsortiums geplant und das Fabrikkollektiv hofft, dass möglichst bald über die Übernahme entschieden wird.

Doch was ist, wenn die Räumung der Fabrik dem zuvorkommt? Würde sie das Ende des Kampfes für eine Umstellung vom Autozulieferer zum Lastenradhersteller in Arbeiterhand bedeuten? Nicht unbedingt: Das 40 000 Quadratmeter große Industrieareal würde zunächst weiterhin brachliegen, das Gesetz der Landesregierung dementsprechend weiterhin greifen. Aber, meint Büchling: »Im Zweifel könnte es dazu kommen, dass eine Ausweichfläche gefunden werden muss.«

Büchling hält es für unwahrscheinlich, dass eine Räumung unmittelbar bevorsteht. Zumindest nicht vor den »großen Events« am Wochenende, für die er und viele andere Unterstützer*innen aus ganz Europa nach Italien reisen werden. Gemeint ist die Feier des vierten Jahrestags der Besetzung am Freitag mit vielen Konzerten mitten in Florenz. Und die große Genossenschaftsversammlung am Samstag.

Erstveröffentlich im nd v. 9.7. 2025

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1192488.fabrikkollektiv-ex-gkn-nach-vier-jahren-besetzte-fabrik-in-florenz-von-raeumung-bedroht.html?sstr=GKN

Wir danken für das Publikationsrecht.