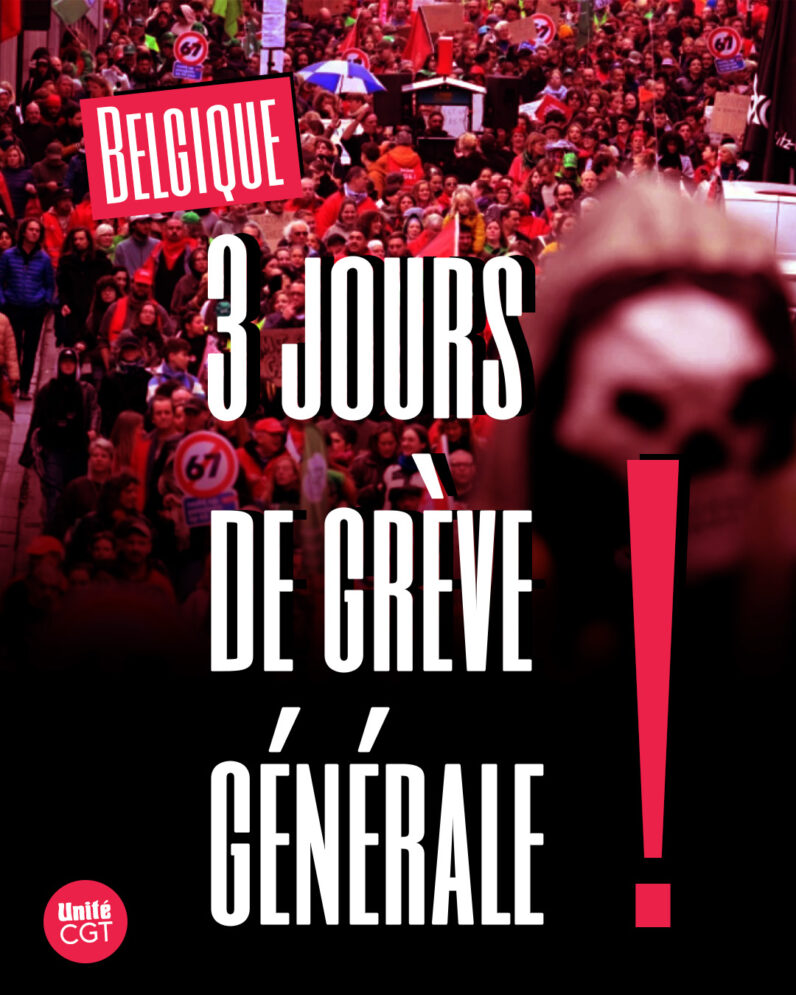

Roter November in Belgien: Dreitägiger Generalstreik lähmt das Land am 24., 25. und 26. November. Diese sehr starke Streikbewegung, zu der die Gewerkschaften aufrufen, steht gegen die neue Reihe von Strukturreformen in Bezug auf die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, die Arbeitslosenversicherung und die Renten.

Der Verkehr, insbesondere der Schienen- und Flughafenverkehr, wie auch der öffentliche Dienst, läuft in Zeitlupe oder ist völlig lahmgelegt. Die Flughäfen Brüssel-Zaventem und Charleroi werden am Mittwoch komplett stillgelegt. Post, Krankenhäuser, städtischer Nahverkehr, Gefängnisse, öffentliche audiovisuelle Medien und Stadtverwaltungen sind betroffen, obwohl in verschiedenen Wirtschaftsbereichen ein Notdienst vorgeschrieben ist, der je nach Streikstärke ausgeführt wird.

Die Eisenbahner der Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) drohen ebenfalls mit einer weiteren Streikwoche, sollte die Regierung ihre Pläne zur Reform der SNCB und ihres Rentensystems aufrechterhalten.

Seit mehreren Jahren gibt es in Belgien starke soziale und gewerkschaftliche Proteste. Ein Beweis für diese Konfliktbereitschaft und Kampfeslust: Vor genau einem Monat, am 24. Oktober, demonstrierten mehr als 100.000 Menschen in Brüssel. Dieser Warnschuss, ein Meilenstein im kontinuierlichen Aufstieg der sozialen Bewegung seit Dezember 2024, hat eine erste Reaktion der Regierung hervorgerufen. Diese hat ihren Entwurf überarbeitet und fordert nun nicht mehr 20 Milliarden, sondern 10 Milliarden Kürzungen bei den Sozialausgaben.

Geschwächt durch interne Meinungsverschiedenheiten und wiederholte soziale Kämpfe versucht die Koalitionsregierung „Arizona” – die Farben der politischen Gruppierungen erinnern an die Flagge dieses US-Bundesstaates – trotz allem, ihren Sparplan durchzusetzen, der selbst nach der Halbierung noch eine unerträgliche soziale Härte aufweist.

Tatsächlich geht dieses umfangreiche Projekt zur Kürzung der Sozialausgaben – im Einzelnen plant die belgische Regierung, die Budgets für Renten und Arbeitslosenversicherung bis 2029 um fast 5 Milliarden Euro pro Jahr zu kürzen – „gleichzeitig” mit einer Erhöhung der Militärausgaben um mindestens 4 Milliarden Euro einher.

Die gemeinsam mit der NATO und der Europäischen Union beschlossene rasante Erhöhung der Militärausgaben erfolgt in Belgien wie auch anderswo – das ist typisch für die Kriegswirtschaft – zum Nachteil der ärmsten und schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen. Und zum Nachteil – wie immer – der kollektiven Rechte und individuellen Freiheiten.

Im Übrigen kennt der weltweite Rüstungswettlauf keine Grenzen mehr: Nach den Vorschlägen, 3 % des BIP für Militärausgaben aufzuwenden, werden nun Forderungen laut, schnell 5 % zu erreichen. In dieser Hinsicht ist die mächtige soziale und gewerkschaftliche Mobilisierung in Belgien auch eine heilsame Bewegung gegen die Kriegswirtschaft und den zunehmenden Militarismus. Die belgische Linke und die Welt der Arbeit

Vier erste Lehren:

1 / Dieser dreitägige Generalstreik wurde dank eines für Mobilisierungen günstigen sozialen Klimas schnell konzipiert und organisiert.

2/ Dieses soziale Klima ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis der Arbeit der Gewerkschaften und der Beharrlichkeit der belgischen Gewerkschafter über Monate und Jahre hinweg.

3/ Die Idee, durch Streiks alles lahmzulegen (#ToutBloquer), stammt natürlich nicht nur aus Frankreich, aber man kann davon ausgehen, dass die Stärke der globalen Bewegung gegen den Haushalt – eine Mobilisierung von Gesellschaft, Gewerkschaften und Bürgern – den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Belgien auf die Sprünge geholfen hat.

4/ Alles hängt zusammen. Der soziale Kampf dieser Zeit ist eng mit den Bemühungen gegen die Kriegswirtschaft, die Wiederaufrüstung und den Militarismus verbunden. Fortschritte in sozialen Fragen und bei der Erfüllung von Bedürfnissen bedeuten faktisch einen Rückschlag für die (mächtige und organisierte) Kriegspartei.

Quelle: CGT Belgien, Übersetzung Kurt Weiss

Titelbild: CGT Belgien