ein Beitrag von Alexander King, 26. Dezember 2023

Am Neujahrstag begeht ein Land sein 220-jähriges Bestehen, das in Deutschland wenige Leute auf dem Schirm haben, das aber über viele Jahre eine zweite Heimat für mich war: Haiti.

Bitte nicht verwechseln mit Tahiti oder Hawaii (kommt durchaus öfters vor). Haiti ist ganz anders. Anders als alle anderen Länder, die ich je besucht habe. Schön, stolz, frei, grausam, traurig.

Wissenschaftler schätzen, dass am Neujahrstag 1804, dem Gründungstag Haitis, 60 Prozent seiner Bewohner noch in Afrika geboren waren. In ihrer Heimat eingefangen von Sklavenjägern, verkauft an europäische Sklavenhändler, mit Schiffen in die damalige Kolonie Saint-Domingue, das heutige Haiti, verschleppt, dort auf Märkten wie Vieh verkauft. Als Sklaven in einem fremden Land hatten sie unter unvorstellbar harten Bedingungen auf Plantagen gearbeitet und damit die wirtschaftliche Entwicklung im fernen Europa in Schwung gebracht.

Der Rest der haitianischen Bevölkerung bestand damals hauptsächlich aus bereits auf Haiti geborenen Sklaven, freigelassenen ehemaligen Sklaven und Kindern von Sklavinnen und weißen Gutsbesitzern. Die wenigen Weißen, die in der Kolonie gelebt hatten, waren in der haitianischen Revolution entweder umgebracht worden oder geflohen.

Was auch in Deutschland vielen bekannt ist: Haiti war, nach den USA, das erste unabhängige Land in Amerika. Dort hatte der erste und einzige erfolgreiche Sklavenaufstand der Geschichte stattgefunden. Napoleon hatte gegen die Sklavenarmee eine militärische Niederlage erlitten. Sein Schwager Leclerc starb dort an Gelbfieber, wie so viele französische Soldaten und Söldner aus ganz Europa, sofern sie nicht von den Aufständischen dahingemetzelt wurden.

Viele Sklaven wollten weder eine Republik, noch Demokratie, sie stellten zunächst nicht einmal die Sklaverei in Frage. Sie wollten einfach nur menschenwürdig behandelt werden. Dafür kämpften sie.

Nur wenige gebildete Sklaven und freie Schwarze auf Haiti hatten einen Begriff von der Französischen Revolution, den Menschenrechten, der europäischen Aufklärung. Und doch ist ihr erfolgreicher Aufstand mit den Entwicklungen in Europa ab 1789 eng verbunden. Zeitweise kämpfte in Haiti jeder gegen jeden: weiße Siedler gegen französische Jakobiner, weiße Proletarier gegen Großgrundbesitzer, schwarze Sklaven gegen schwarze Freie, beide mit Spanien gegen Frankreich und dann mit Frankreich gegen Spanien, schließlich, nach dem französischen Verrat an ihrem Anführer Toussaint-Louverture alle gemeinsam gegen Napoleon.

Ihre schiere Überzahl und das Gelbfieber halfen dabei: Mit dem Sieg über die Kolonialmacht kam auch das Ende der Sklaverei.

Haiti wurde aus einem Blutbad geboren, in dem ein Drittel der Bevölkerung umgekommen war. Die Zuckerrohrplantagen, die Haiti zur wirtschaftsstärksten französischen Kolonie gemacht hatten, waren niedergebrannt, Handelsbeziehungen durch die Sanktionspolitik der USA und der europäischen Mächte gekappt. So begann es.

Die Menschen auf Haiti, die aus unterschiedlichen Teilen Afrikas stammten, mussten eine gemeinsame Sprache finden (zumindest das gelang mit dem in seiner entwaffnenden Logik und Einfachheit genialen haitianischen Kreol) und eine Nation werden – Letzteres gelang nie wirklich.

Die Startbedingungen für dieses kleine Land waren also denkbar ungünstig. Die äußeren Einflüsse auch. Europa war geschockt. Haiti wurde jahrzehntelang nicht anerkannt, mit Handelssanktionen belegt, zu Reparationszahlungen gezwungen.

Der große Nachbar USA ließ das Land nicht zur Ruhe kommen. Im 20. Jahrhundert besetzten die USA Haiti mehrmals, unterstützten die Diktatur der Familie Duvalier („Papa Doc“ und „Baby Doc“) und krempelten die haitianische Wirtschaft im eigenen Interesse um: Anfang des 20. Jahrhunderts wurden unter US-Besatzung Sisal-Plantagen errichtet, später, mit Hilfe der Weltbank, die die entsprechenden Konzepte lieferte, Montagehallen und Textilfabriken. US-Konzerne, die einfache Fertigungen dorthin auslagerten, profitierten von den niedrigen Löhnen. Einen Entwicklungsschub für Haiti gab es nicht.

Gleichzeitig wurden alle Handelsschranken eingerissen und Haiti mit Reis aus den USA überschwemmt. Das Land, bis dahin weitestgehend autonom in der Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, wurde abhängig von Importen und den Preisentwicklungen auf den internationalen Märkten. Hungersnöte waren die Folge.

Wann immer Hoffnung keimte, nach dem Sturz der Duvaliers 1986, mit der Wahl des Armenpriesters Aristide 1991 zum Präsidenten, gab es, gelinde gesagt, keine internationale Unterstützung dafür, eher scharfen Gegenwind gegen jede fortschrittliche und eigenständige Entwicklung. Anfang 2010 kam das Erdbeben hinzu, das die Hauptstadt Port-au-Prince in weiten Teilen zerstörte und Hunderttausende das Leben kostete.

Heute, im Ergebnis all dessen, versinkt Haiti im Chaos. Port-au-Prince wird von Räuberbanden beherrscht, die sich gegenseitig bekämpfen. Die Menschen geraten zwischen die Fronten, können ihr normales Leben kaum noch organisieren. Der Weg zur Schule, zur Arbeit, zum Einkauf kann jederzeit lebensgefährlich werden.

Ist eine erneute internationale Militärintervention die Lösung? Ich will diese Frage nicht dogmatisch beantworten. Aber die bisherigen Erfahrungen mit Friedensmissionen in Haiti sprechen eigentlich nicht dafür. Unter der MINUSMAH (2004 bis 2017) war das politische Chaos nicht kleiner, sondern noch viel größer geworden. Zuletzt schleppten UN-Soldaten die Cholera ein, tausende Haitianer starben daran.

Ein Moment der Hoffnung war der Besuch des damaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez in Haiti im Jahr 2007. Er fuhr mit offenem Wagen durch Port-au-Prince, nahm das Bad in der jubelnden Menschenmenge. Es war die Zeit des regionalen Aufbruchs in Lateinamerika. Unabhängig von den USA, sich auf die eigene Stärke, die eigenen Wurzeln besinnend, sich gegenseitig unterstützend – so sollte die Zukunft aussehen. Im Geiste früherer gemeinsamer Kämpfe: Der venezolanische Unabhängigkeitsheld Bolivar war 1815 in den jungen Staat Haiti ins Exil gegangen und hatte von dort aus, mit Unterstützung durch die haitianische Regierung, den Aufstand in Venezuela in Angriff genommen.

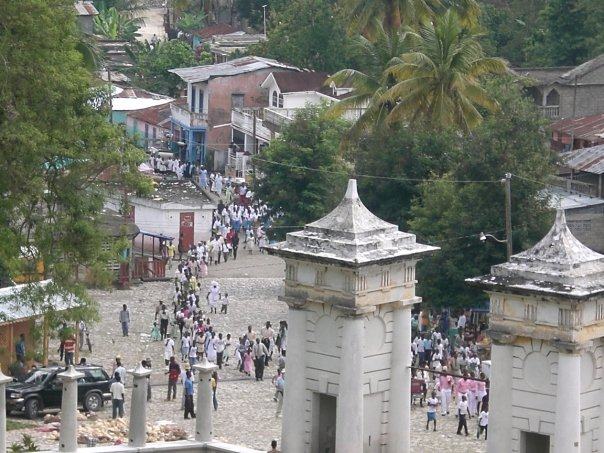

1996 war ich das erste, 2009 das letzte Mal in Haiti. Zunächst im Rahmen meines Geografie-Studiums und meiner Dissertation, später auch aus persönlicher Verbundenheit und privatem Interesse. Ich habe dort viele tolle Leute kennen gelernt: tüchtig, humorvoll, optimistisch, kämpferisch. Haiti hat eine einzigartige Kultur entwickelt.

Eine Stelle als Entwicklungshelfer in Haiti, die mir zwischendurch angeboten worden war, habe ich nicht angenommen. Ich wollte mich stattdessen voll und ganz, haupt- und ehrenamtlich, dem Aufbau der Linken in Deutschland widmen (die ich mittlerweile verlassen habe, wie viele wissen).

Oft denke ich darüber nach, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich mich an dieser Weggabelung anders entschieden hätte. Noch öfter denke ich darüber nach, was politisch anders laufen müsste, auch hier in Deutschland, um Ländern wie Haiti die Chance auf eine eigenständige wirtschaftliche und soziale Entwicklung, auf politische Stabilität zu geben.

Deutschland hat viele eigene Probleme, aber es gibt auch einen inneren Zusammenhang mit den Problemen anderer Länder, auch im globalen Süden. Internationale Solidarität darf deshalb nicht nur ein Schlagwort bleiben, sie darf vor allem nicht nur eine Spielwiese für Identitätspolitik, post-koloniale Debatten um Straßennamen und ähnliches sein. Sie muss politisch, vor allem wirtschaftspolitisch buchstabiert werden – und praktisch werden.

Wir danken Alexander King für das Publikationsrecht

Alexander King ist Mitglied des Abgeordneten Hauses Berlin.